Abstract

This article suggests an analysis of computer and video games based on very general concepts and categories, e.g. causality between events, spatial and temporal structures, to get away from the application of traditional theories on computer games. This is only possible with a strong focus on players’ experiences. In which way does the medium of the game use players’ past experiences and knowledge to complement its own deficient structures?

In der physikalischen Welt geht seit 13,7 Milliarden Jahren jedem Ereignis mindestens ein anderes voraus, das mit diesem in kausalem Zusammenhang steht. Was davor war ist schwer entscheidbar – definitionsloser Raum, definitionslose Zeit zu einem Zeitpunkt, an dem es noch keinen Zeitpunkt gab und der sich logischen Erwägungen für immer entziehen mag. Zugegebenermaßen interessiert dies erst, seit es den Menschen gibt, und als sich Menschen schließlich diese Frage stellen konnten, waren sie längst für einen großen Teil der Kausalitäten selbst die Ursache. Um aus dieser Sachlage heraus dennoch zu bestimmen, wer oder was für Kausalität in der Welt und zwischen deren Ereignissen letztendlich verantwortlich ist, mussten Zuständigkeitsbereiche definiert werden. So konnten kausale Zusammenhänge an höhere Mächte gebunden, oder später dann auch in rein naturwissenschaftliche Kontexte gesetzt werden.

Die Steuerung der Kausalitäten kann dabei auch – jenseits von Physik und Metaphysik – anthropologisch begründet werden. Dazu muss der Mensch sich selbst die Fähigkeit zusprechen, jedem Ereignis, das er erfährt, andere zuordnen zu können. Diese Zuordnungen entspringen aus Erfahrungen, die Menschen in ihren mannigfaltigen Bezugswelten oder Sinnsystemen zwischen Naturwissenschaft und Religion auf kollektiver und individueller Ebene prägen. Die doppelte Aussage ist hierbei bezeichnend, da der Mensch auch die Erfahrungen in eben jenen Bezugswelten vorprägt, indem er diese Welten selbst aufbaut und gestaltet. Die Erfahrungen prägen ihn im Gegenzug. Die kausalen Bezüge, die jemand zwischen Ereignissen herzustellen vermag, müssen dabei keineswegs von größeren Gruppen nachvollziehbar sein. Sie können ausschließlich individuell gelten.[1]

Menschen besitzen die Fähigkeit zu solchen Zuordnungen also, weil sie entscheidend auf eigene und kollektiv vorhandene Sinn- und Erfahrungshorizonte zurückgreifen können. Ohne diese wären sie nicht nur unfähig, die Kausalitäten in der Welt für sich und ihr eigenes Weltverständnis herzustellen, sondern sie würden ohne eine solche Rückbindung die Grundlage ihrer wahrgenommenen Welt im Ganzen verlieren. Sie wären Treibgut im ›Strom der Zeit‹, der in unserer Wahrnehmung den Raum durchfließt, unfähig die Welt zu ordnen und sich selbst darin zu finden. Durch die Fähigkeit, Bezüge zwischen Ereignissen herstellen und dadurch gerade auch zukünftige Ereignisse antizipieren zu können, kann der Mensch nicht nur verstehen, sondern seine tatsächlichen und virtuellen/medialen Welten sicher und selbstbewusst durchqueren, indem Ordnung hergestellt wird. In diesem Sinne verleiht die Fähigkeit zu Rückbindungen dem Menschen Macht – mindestens über seine subjektive Welt. Sinn, Verständnis oder Erkenntnis werden darin nicht in jedem Moment eines Ereignisses voraussetzungslos gestiftet und begründet, sondern durch Rückbindungen jeglicher Art an die individuelle und kollektive Vergangenheit reaktiviert, aktualisiert, neu konstituiert. So ist das Steuerungspotential des Vorgängigen für das Aktuelle stets als Feedback-Dynamik zu begreifen. Über derartige Prozesse kann sich jener ›Strom der Zeit‹ überhaupt erst bilden, dem die Physik und auch die Philosophie weiterhin eine objektive Existenz abspricht. Wer diese Rückbindungen kontrolliert, hat zudem Macht über ein anderes Individuum.

Angesichts der hier zunächst unverbindlichen Allgemeinheit, entsteht ein gewisser Rechtfertigungsdruck, zumal diese einen Beitrag über Computerspiele einleitet.[2] Eine mögliche Rechtfertigung hierfür setzt sich mit vergleichbar allgemeinen Fragen fort: Auf welchen Grund darf man für eine Heuristik zurückgehen? Wie allgemein darf ein Theorieansatz sein, um noch spezifische Fragestellungen an den zu untersuchenden Gegenstand richten zu können? Antworten auf solche Fragen können letztendlich nur die Analysen im Zuge eines Theorieentwurfs liefern, die diesen Ansatz spezifizieren. Ich denke, dass eine verbindliche Allgemeinheit der Ansätze helfen kann, die Phänomene im Bereich Computer- und Videospiele für eine Beschreibung besser und effektiver zu ordnen als bisher oftmals geschehen. Für das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Medium haben die eben angeführten Überlegungen eine entscheidende Bedeutung. Zwei grundsätzliche Dinge muss man dabei voraussetzen: Einerseits die Entscheidung diese Wechselwirkungen in den Untersuchungen von Medien, insbesondere Computerspielen ernst zu nehmen. Andererseits einen selbstbewussten Schritt des Forschers, der von einigen Vertretern der bisherigen game studies oft zu selbstbewusst gedacht war. Es heißt: »Nachhaltigere theoretische Erneuerungen sind also auf einen Austausch der applizierten Theoriemodelle und damit auf entsprechend neue Theoriemodelle angewiesen«, wie der Medienwissenschaftler Rainer Leschke zum Konzept genereller (Medien-)Theoriemodelle bemerkt.[3] Austausch bedeutet aber nicht Verwerfung – wie es manchmal in den game studies angenommen wird –, sondern Relativierung: Relativierung applizierter Modelle bedeutet dann die Qualität eines neuen Mediums zumindest soweit ernst zu nehmen, dass man selbst scheinbar bekannte Formen, die automatisch mit den neuen Medien auftreten, in neuen Funktionszusammenhängen diskutieren kann.

Dieser Beitrag intendiert keinen forcierten Austausch applizierter Theoriemodelle. Die einführenden Bemerkungen mögen gerade durch ihre Allgemeinheit von vornherein unterschiedliche Disziplinen an die eigenen Modelle erinnern und diese könnten durchaus als zuständig befragt werden. Wenn dies hier nicht explizit geschieht, so soll dies nicht als Diskreditierung der Leistungen dieser Disziplinen verstanden werden.[4] Die von mir nicht als konkurrierend verstandenen Modelle beispielsweise einer Narratologie, die sich ausgiebig mit kausalen und chronologischen Ordnungsstrukturen in Erzählungen auseinandergesetzt hat[5], können hier konstruktiv eingebracht werden.

Was hier aber zunächst einen Abstand zu diesen Modellen motiviert, ist die schlichte Entscheidung, in ersten Schritten – und um diese geht es meines Erachtens weiterhin – nicht die gegebenen Theorien selbst als Gegenstände zu begreifen, sondern in Analysen die Phänomene des Gegenstands selbst zu ordnen. So sollte es in Bezug auf das eben genannte Beispiel nicht darum gehen, etwaige begriffliche Differenzen der Narratologie zu bereinigen, wenn bei weitem noch nicht abschätzbar ist, mit welchem Aufwand anschließend die Modifikation und Ergänzung dieser Modelle betrieben werden müsste, um der entscheidenden Rolle des spielenden Rezipienten für die Generierung der Ereignisstrukturen Rechnung zu tragen. Dies kann – wenn überhaupt – nur ein nächster Schritt sein und ist nicht unbedingt logische Konsequenz des hier skizzierten Ansatzes.

Um nun tatsächlich spezifischer fortzufahren, geht es mir hier um die Rolle der anthropologischen Voraussetzungen in unserem Umgang mit den Medien. Nun ist dies immer noch denkbar allgemein. Anthropologische Voraussetzungen sind äußerst variable, die kaum festgeschrieben werden können, einem historischen Index unterliegen und auch in einer Epoche individuell variieren. Eine etwas spezifischere Fragestellung kann lauten: Wie stellen sich Medien auf die für die menschliche Wahrnehmung charakteristischen und anfangs grob skizzierten Rückbindungsprozesse ein und wie werden diese gegebenenfalls genutzt, um auszugleichen, was ein Medium nicht leisten kann? Kurz gefragt: Wie nutzen Medien uns, wenn wir sie nutzen?

Die Frage nach dem ›Ort der Bilder‹ beispielsweise in der Kunstwissenschaft ist nur eine der derzeitigen Bemühungen in denen versucht wird, das eigentliche Medium zwischen unserer Wahrnehmung und Verarbeitung der materiellen Medien und den materiellen Medien selbst zu bestimmen.[6] Unter anderem hat Hans Belting in jüngerer Zeit in einer ›Bildanthropologie‹ immer wieder darauf hingewiesen, dass Bilder weder an der Wand hängen oder auf dem Bildschirm lokalisiert sind, noch in unseren Köpfen allein hausen. Während das Englische zwischen den mentalen, inneren und den materiellen Bildern sprachlich in ›image‹ und ›picture‹ unterscheiden kann, kommt es im deutschen ›Bild‹ zu einer Fusion, die aber gerade die Untrennbarkeit in kontinuierlichem Austausch zwischen ›image‹ und ›picture‹ betonen kann.[7] Das eigentliche Bild ist zwischen den Bildern:

Zwar sind unsere eigenen, inneren Bilder ungenauer als die Bilder im technischen Gedächtnis der Medien und der Schrift, und doch füllen sie sich allein mit jenem persönlichen Sinn, den nur wir ihnen geben können – ganz abgesehen davon, dass wir auch die technischen Bilder im Blick und in der Erinnerung erst animieren müssen, um sie uns anzueignen.[8]

Belting sieht sein Projekt als neuen Zugang zur Ikonologie, und dieser Zugang hat eine anthropologische Erneuerung erfahren. Abseits der kulturellen Prägungen spezifischer Bildräume und -systeme in Epochen, werden nun die individualpsychologischen Dimensionen von Bildwelten mitgedacht und hier in den Aussagen oft überhaupt nicht unterschieden. Dies macht den Ansatz methodisch problematisch, da er allgemeine Aussagen förmlich provoziert und auch selbst formuliert, sie aber gleichzeitig durch den Anschluss an individuelle Prozesse von Bildwahrnehmung verhindert. Die ›Individualität‹ bezieht sich nicht ausschließlich auf die Figur eines idealen, impliziten Rezipienten, sondern lässt auch empirische zu. Dies ist ein Umstand, der verallgemeinerte Aussagen schwieriger macht, aber gleichzeitig die Vielseitigkeit unserer Bildwahrnehmungen betont. Dieses Modell ist so offen konzipiert wie jenes der anfangs thematisierten Kausalitätszuordnungen zu Ereignissen, die kollektiv nicht notwendigerweise nachvollziehbar sein müssen. Dabei werden äußere Bilder durch unsere inneren Bilder über derartige Zuordnungen ›animiert‹. Die menschliche Bildwahrnehmung scheint dabei aber ebenso unbestimmbar wie der Mensch selbst,[9] was die Wichtigkeit solcher Ansätze allerdings nur bedingt schmälert. Zentral ist die Bestrebung, den Menschen (wieder) ernsthaft als integralen Teil medialer Dispositive einzusetzen, Medientheorien anthropologisch zu begründen. Und dies in einer Weise, die hier schon in der Einleitung im Machtzuspruch an den Menschen deutlich wurde, als es um die Frage der Kontrolle über Kausalitätszuweisungen und Sinnzuschreibungen zu Ereignisfolgen ging, die er aus den eigenen Sinnhorizonten schöpft.

Wichtig ist, dass die anthropologische Perspektive massiv an Brisanz gewinnt, da wir den Menschen als integralen Bestandteil der medialen Strukturen zu begreifen haben. Dies genau dann, wenn wir den Rezipienten in unseren Modellen nicht mehr ›im Stillen‹ erkennen lassen, sondern seine Erkenntnisse in jedem Moment Folgen haben können, da dieser sie durch Entscheidungen in Handlungen umsetzt, die zu Ereignissen im Medium führen, die ihn wiederum erkennen lassen und so weiter – eine kausale Kette in einem besonderen Medienverbund von technisch-apparativem Medium und dem zum Akteur gewordenen Rezipienten. Diese Mensch-Maschine-Kopplung ist durch permanente Wechselwirkungen ein untrennbares Paar. Die Betrachtung dieser Wechselwirkungen führt uns vor, wie der Mensch nicht nur Ereignisse kausal verknüpft und sie in der Wahrnehmung auch an Kontexte bindet, die außerhalb des Mediums liegen, sondern zudem in den interaktiven Medienformen die Kausalitäten auch explizit bedingt und ›materiell‹ herstellt. Das bedeutet dann aber auch, dass nicht nur wir, wie eingangs beschrieben, auf unsere Erfahrungen zurückgreifen, die in unserem Gedächtnis vorhanden sind. Vielmehr greift auch das Medium über uns auf diese Erfahrungen in entscheidender Weise zurück. Der Mensch wird zum ›virtuellen‹ Gedächtnis der Maschine und er vermittelt die eigenen Erfahrungen mit den Strukturen, die zum Beispiel von Computerspielprogrammen angeboten werden. Damit wird der Mensch ein Medium dieser Mensch-Maschine-Kopplung.

Im verbleibenden, letzten Teil des Beitrags soll an einigen recht unterschiedlichen Beispielen veranschaulicht werden, wie Computerspiele Entscheidungen des Spielers bedingen und umgekehrt, das in der Produktion antizipierte Vorwissen, die Eigenschaften und Voreinstellungen eines impliziten, idealen Spielers die Angebote des Computerspiels vorstrukturieren und Designentscheidungen bedingen. Wie ordnen sich in einem System derartiger Wechselwirkungen Ereignisse in konkreten Spielakten und in Bezug auf welche (internen oder externen) Sinnhorizonte werden sie (kausal) verknüpft und plausibilisiert; und damit z.B. auch für zielorientierte Navigation durch virtuelle Räume genutzt?

Abb. 1.1-1.4 – Singstar

Singstar[10], Sonys in Europa populäres Karaoke-Spiel, kann als erstes Beispiel gut verdeutlichen, was mit Mensch-Maschine-Kopplung gemeint ist:

In diesem Spiel muss ein Spieler (s. Abb. 1)[11] in einem gewissen Toleranzrahmen die Noten eines Liedes treffen. Entscheidend ist der Vorteil bei einem dem Spieler bekannten Lied. Sowohl bekannter Text, als auch bekannte Melodie verschaffen den Spielern entscheidende Vorteile, da sie sich nicht an der vom Spiel vorgegebenen, vereinfachten Partitur orientieren müssen. Das Spiel bezieht sich in diesem Fall direkt auf vorgängige Erfahrungen der Spieler, die das Spiel kaum selbst transportieren könnte. Der Spieler darf zunächst zwar in beliebig vielen ›Vorübungen‹ dem Lied im Spiel zuhören, doch auch eine solche Prägung von Erfahrungen oder Erinnerungen findet eher außerhalb des eigentlichen Spielkontexts statt und ist somit Voraussetzung.

Ähnlich verhält es sich mit der freien Exploration von räumlichen Umgebungen in Spielen, die zumeist nicht integraler Bestandteil des Spiels im engeren Sinne, aber dennoch häufig von großer Bedeutung sind. Vorausgesetzt werden aber auch Kenntnisse räumlicher Orientierungen, die ein Spiel niemals prägen könnte. Dies widerspricht vehement der Ansicht, dass in »der ›neuen Medienrealität‹ vertraute Muster räumlicher Orientierung ihre Bedeutung« verlieren.[12] Dazu gleich ausführlicher.

Auch wenn der Raum in diesem Beispiel ein recht abstrakter und reduzierter ist, macht das Beispiel Singstar deutlich, dass Analysen nicht primär auf die Visualität von Raumerfahrungen reduziert werden dürfen, sondern sie vielmehr gerade in ihrem Verbund mit Audio betrachtet werden müssen. Zu selten wird dieser schon im Begriff des Audiovisuellen deutlich markierte Verbund zugunsten der meist dominierenden Visualität vernachlässigt. Dabei wird der dargestellte Raum in Computerspielen von Spielern und Nutzern zunehmend über die Audio-Ebene erschlossen. Dies gerade auch durch Einsatz neuester Surround-Klangtechnologien. Sounddesign ist konsequenterweise ein zentraler Teil in der aktuellen Produktion von Computerspielen geworden. Singstar ist bemerkenswert, weil die Audio-Ebene hier die visuelle deutlich dominiert, ohne dass die Entwickler auf visuelle Repräsentation des Klanglichen verzichtet haben. Hier kommt es, zusätzlich zu einem ungewöhnlich engen Verbund zwischen visuellen und auditiven Strategien der Vermittlung, zu einer Umkehr der in Computerspielen normalerweise vorherrschenden Verhältnisse und Gewichtungen.

Der hier versuchte Ansatz sollte sich insbesondere darin bewähren, die Diskussion zentraler Begriffe neu zu strukturieren. Was kann mit ihm beispielsweise für ein nach wie vor kontrovers diskutiertes Begriffspaar wie ›Linearität und Nichtlinearität‹ gewonnen werden? Differenziert man diese Begriffe anhand der Nutzerperspektive, so muss man gleichermaßen Raum- und Zeiterfahrung des Spielers betrachten. Linearität und Nichtlinearität lassen sich leicht auf kausale Ordnungen von Ereignissen in Raum und Zeit beziehen. Nun ist Nichtlinearität zunächst aber ein Begriff der Unordnung. Es mag vieles in den neuesten, interaktiven Medienformen vom Medium selbst als ›nichtlinear‹ angelegt sein, dies verliert jedoch an Bedeutung, wenn wir die geforderten Nutzerperspektiven ernst nehmen. Ermöglichte Interaktion im Medium steht bisher meist synonym zur Nichtlinearität des Mediums. Jeder (interaktive) Spielprozess ist aber ein sekundäres Produkt des eigentlichen Mediums Computerspiel, das aus einer Linearisierung der als nichtlinear angelegten Möglichkeitsstruktur des Spiels zu verstehen ist. Dabei werden potentielle Ereignisse konkretisiert und in einer Kette kausal verknüpft. Interaktion scheint also vielmehr einer Linearität verbunden zu sein. Insofern unterscheiden sich auch unsere Repräsentationen von Computerspielen, z.B. durch als ›Film‹ aufgezeichnete Spielsequenzen, häufig weniger markant von den tatsächlichen Wahrnehmungen der Spieler, die meistens nur einen Weg von möglichen anderen beschreiten. Differenziert man also technisch-apparative und Nutzerperspektive, so könnte sich ein methodisches Problem durchaus auflösen, denn die Geschichte des Computerspiels aus Spielerperspektive ist mit gewissem Recht eine Geschichte der Linearität, oder besser: der Linearisierung nichtlinear konzipierter Möglichkeitsstrukturen, die vollkommen legitim mit unmodifizierten traditionellen Theorien, wie beispielsweise narratologischen, untersucht werden können. Diese Einsicht ermöglicht es auch, diese Theorien auf Spiele anzuwenden, die nicht unbedingt Narrationen im engeren Sinne aufbauen.

Linearität anzuerkennen ist auch in der Computerspielproduktion Teil einer Überwindung von Utopien, die die Geschichte des Computerspiels begleiteten. Der innovative Umgang mit linearen Strukturen in Spielen ist eine Herausforderung im Design. Lineare Strukturen und Angebote sind einfacher zu konzipieren und benötigen weniger Ressourcen (Speicher und Rechenleistung) als nichtlineare Möglichkeitsstrukturen. Der Spieler muss nur dazu gebracht werden, diese auch anzunehmen.

Abb. 2.1-2.4 – Donkey Konga

Dies gelingt derzeit besonders in den mit Singstar verwandten Rhythmusspielen wie beispielsweise Donkey Konga (Abb. 2) oder Guitar Hero, bei denen der Spieler mit diskreten Ereignissen konfrontiert wird, während die Zeitintervalle zwischen den Ereignissen mit steigendem Schwierigkeitsgrad oder Spieldauer geringer werden. Diese Ereignisse sind bereits verknüpft, hier anhand eines Musikstücks. Die Ereigniskette kann nur durch Scheitern des Spielers unterbrochen werden. Die Ereignisse werden bei Donkey Konga wie auf einem Fließband geliefert (Abb. 2.2). Kommt eines beim Spieler an, so muss dieser mit einem Trommel-Controller auf vier mögliche Arten reagieren, im Spiel durch verschieden farbige oder geformte Symbole eingeleitet. Die Ereignisse tauchen nicht plötzlich auf, sondern nähern sich auf dem Fließband, sodass der Spieler eine gewisse Zeit hat, sich auf das Ereignis einzustellen – sich Folgen einzuprägen und damit sein Kurzzeitgedächtnis zu füllen.[13] Ein Verfahren, das in abstrakteren Spielen spätestens seit Tetris etabliert ist. In dieser Zeitspanne zwischen Ankündigung und Eintritt des Ereignisses, reagiert der Spieler entweder um Punkte zu erhalten oder um weitere Ereignisse auszulösen. Letzteres – ein Ereignis muss bewältigt werden, um ein anderes auszulösen – ist selbstverständlich so allgemein gültig für Computerspiele, dass es kaum erwähnt werden muss. Dennoch wird die grundlegende Mechanik immer häufiger als lineare Ereigniskette in einer extrem reduzierten Möglichkeitsstruktur auf Seiten des technischen Mediums inszeniert. Die Herausforderung des Spielers besteht dann nicht mehr in Wahlmöglichkeiten, die eher räumlich organisiert sind, sondern in schnellen Handlungsfolgen, ausgelöst von vorgegebenen Ereignisketten, die nicht der Spieler kontrolliert, sondern allein das Programm. Das Spiel spielt hier den Spieler.

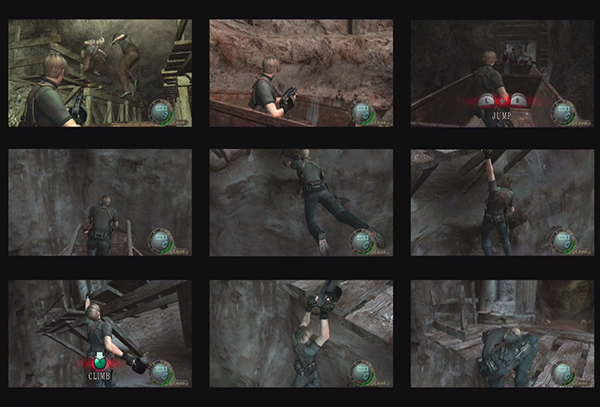

Abb. 3.1-3.9 – Resident Evil 4

Diese Grundtypen werden in komplexeren Spielen zunehmend kombiniert und überlagert, wie beispielsweise in Resident Evil 4, in dem der Spieler in Umgebungen mit räumlichen Möglichkeitsstrukturen und manchmal selbst in so genannten ›cutscenes‹ – also narrativen, filmischen Zwischensequenzen – stets damit rechnen muss, auf lineare, vorgegebene Ereignisstrukturen reagieren zu müssen. Im Spiel läuft dies so ab, dass die Spielfigur beispielsweise mit Gegnern konfrontiert wird, während sie sich in einer fahrenden Lore einer Mine befindet. Immer wieder springen Gegner auf, die es zunehmend schwieriger machen, am virtuellen Leben zu bleiben (Abb. 3.1). Irgendwann fährt die Lore dann steil abwärts (Abb. 3.2); die Gegner bewegen sich nur noch langsam, was der Spieler dahingehend interpretiert, dass die Lore einfach zu schnell fährt. Die Sequenz macht den Eindruck, hier könne sich der Spieler ein wenig entspannen, vergleichbar dem Verhalten während einer ›cutscene‹. Recht unmittelbar bricht die Schiene jedoch ab und die Lore rast in einen Abgrund. Zeitgleich erscheint in der Mitte des Bildschirms die Anweisung, einen bestimmten Controller-Knopf zu drücken (Abb. 3.3), der die Spielfigur dazu bringt abzuspringen. Dieser Knopf variiert gegebenenfalls bei Wiederholung der Sequenz. Nur bei geglücktem Timing springt die Spielfigur von der Lore ab und greift automatisch einen Felsvorsprung (Abb. 3.4-3.6). Wieder erscheint eine Anweisung, die den Spieler auffordert, einen bestimmten Knopf des Controllers in schneller Abfolge zu betätigen (Abb. 3.7). Die Spielfigur zieht sich den Felsvorsprung hoch und die Sequenz ist beendet (Abb. 3.8-3.9).

Resident Evil 4 ist ein herausragendes Beispiel für Innovationen tradierter Genres. Hier wird etablierten Erwartungshorizonten nicht durchgängig entsprochen, sondern sie werden vielmehr häufig gebrochen, wobei der gegebene und im Design antizipierte Erwartungshorizont dennoch eine unverändert entscheidende Rolle spielt. ›Cutscenes‹ waren bisher Sequenzen und Momente der Entspannung – ähnlich einer freien Exploration von Umgebungen (s.u.), obwohl sie oberflächlich betrachtet genau das Gegenteil darstellen. Der Gegensatz besteht allerdings nicht, wenn man ihre Funktion innerhalb des Spiels ernst nimmt. Aufschlussreich ist auch die Art und Weise wie in Resident Evil 4 der ›Kopfschuss‹ als gewöhnlich verlässliche Methode einen Gegner in Computerspielen auszuschalten umgewertet wird, indem dadurch ein deutlich problematischerer Parasit, der den ›Zombie‹ besetzt, freigelassen wird.

Was in den linear konzipierten Spielen beziehungsweise Spielsequenzen abhanden kommt, ist eine für die ästhetische Wahrnehmung des Spielers oft essentielle Suggestion von Möglichkeit, die zumeist latent bleibt. Realisieren Spieler, dass die Suggestion von Möglichkeit lediglich eine Täuschung ist, kann dies leicht in Kränkung münden. In explizit als linear identifizierbaren Sequenzen ist dies nicht der Fall. Es gibt aber auch andere Fälle.

Ein idealisiertes Beispiel wäre ein Raum mit zwei Türen. Da der Spieler in einer konkreten Sequenz seines Spiels nur eine davon nehmen kann, um in den nächsten Raum zu gelangen, kann er schlicht nicht wissen, wohin die zweite Tür geführt hätte. Darauf muss er sich für ein befriedigendes Spielerlebnis einlassen und die suspension of disbelief aktivieren. Um das Spiel in seinen Möglichkeiten auszuloten, haben besonders Forscher (als Spielertypen und tatsächliche) häufig den Drang, Sequenzen bewusst zu wiederholen und die andere Tür nehmen. Man kann sich streiten, ob diese Art der Rezeption von Spielen intendiert ist, die sozusagen ganz bewusst ›Immersion‹ verhindern will. Leugnen kann man dagegen kaum jene grundlegende Dynamik, die wohl beinahe jedes Computerspiel auszeichnet. Gemeint ist die Dynamik des permanenten Scheiterns des Spielers, gefolgt von zweiten Chancen, die offensichtlich ein sehr ähnliches Phänomen zum eben beschriebenen darstellt – mit dem doch bedeutenden Unterschied, dass hier nichtintendiert gescheitert wird, um die Strukturen des Spiels offen zu legen, also hinter den Vorhang zu blicken. Diese stets präsente Spielmechanik, die besonders deutlich beim Speichern und Laden von Spielständen hervortritt, ist zentral für alles, was dieser Beitrag mit dem Ansatz über Kausalitätsbetrachtungen und der Frage nach der Relevanz von Vorprägungen der Rezipienten prinzipiell bezwecken will. Dem kann an dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden.

Zurück zum idealisierten Beispiel, in welchem dem Medium offenbar der Prozess gemacht werden soll. Führt die andere Tür nämlich in den gleichen Raum und hätte man eigentlich etwas anderes erwartet, so führt dies zur Kränkung und erregt nicht selten auch die Wut des Spielers, da seine Erwartungen nicht erfüllt werden. Rezensionen zum Spiel Fahrenheit[14] waren hier in jüngster Zeit sehr aufschlussreich. Von einigen gefeiert von anderen verachtet, konnte man gerade in Deutschland zwischen den Diskussionen um dieses Spiel einen Umstand erkennen, der mir symptomatisch für eine Vielzahl von Berichten über Computerspiele zu sein scheint: Es wird mit Vorliebe die eigene Vorstellung, wie Computerspiele auszusehen haben, als (scheinbar) kontrastive Folie für die Beurteilung tatsächlicher Titel herangezogen. Computerspiele sind in hohem Maße zur Projektionsfläche für ›mediale Wünsche‹ geworden. Dabei wird häufig recht unreflektiert am erdachten Ende einer Entwicklung argumentiert, die wahrscheinlich nie eintreten wird. Computerspiele werden häufiger noch als Filme an Erwartungen gemessen und somit sind negative Kritiken oft ebenso aufschlussreich wie die Untersuchung von idealtypischen Spielern, die sich den Angeboten von Spielen eher kritiklos unterordnen und so gesehen die glücklichere, zufriedene Partei darstellen. Auch hier spielen also Voreinstellungen der Spieler eine entscheidende Rolle. In diesem Beispiel wäre dies die grundsätzliche Erwartung, dass ein Computer- oder Videospiel tatsächlich komplex nichtlinear konzipiert ist und dies nicht nur vortäuscht.

Unzufriedene Spieler, repräsentiert zum Beispiel durch Schreiber jener Rezensionen, fühlen sich besonders häufig auch mit Klischees beladenen Spielen intellektuell unterfordert, unstimuliert bis beleidigt. Geprägt wurden die Klischees häufig nicht einmal im System ›Computerspiel‹ selbst, sondern außerhalb, oft im Kino und TV. Der Ärger ist für manche also groß, wenn Computerspiele Stereotype heranzuziehen, ohne überhaupt eigene zu entwickeln. Die Kritik an der Klischeebeladenheit trägt unter Umständen jedoch nicht besonders weit, denn gerade stereotype Inhalte müssen in den gegebenen Funktionszusammenhängen beurteilt werden. Vieles erscheint uns stereotyp in Computerspielen, weil wir es tausendfach in anderen Spielen gesehen haben, aber auch weil deren Inhalte tief in der populären Medienkultur verwurzelt sind. Stereotypisierungen jeglicher Art haben entscheidende Vorteile, denn was bis zur Unerträglichkeit einer Allgemeinheit bekannt ist, muss nicht mehr extra thematisiert werden und bietet eine verlässliche Bezugsfolie gerade für Medien, die eher keinen Schwerpunkt auf narrative Angebote legen sollten.[15] In diesem Zug profitieren die zahlreichen Spiele zu Filmen von ›ausgelagerten Narrationen‹, die Spiele automatisch auch in den Genres der ›Partnermedien‹ kontextualisieren.

Betrachtet man Markku Eskelinens in den game studies oft zitierten Satz über die Unterschiede traditioneller Medien[16] – in denen wir konfigurieren müssen, um interpretieren zu können – und den neuen Spielmedien – in denen wir interpretieren müssen, um konfigurieren zu können –, so beschreibt dies zunächst zwei unterschiedliche Prozesse und gewichtet sie für das jeweilige Medium. Mit dieser Gewichtung ist auch eine Hierarchie verbunden, die etwas über den zeitlichen Rahmen aussagt, der den unterschiedlichen Prozessen zuzuordnen ist. Der Interpretationsprozess ist im Design von Spielen zwar ebenso wichtig wie der Konfigurationsprozess, im Akt des Spielens muss der Interpretationsprozess jedoch besonders effektiv ablaufen und dem Konfigurationsprozess gewissermaßen zuarbeiten. Das heißt, dass Spiele prinzipiell wesentlich ›eindeutiger‹ konzipiert sind als traditionelle Medien, die dem aktiven konfigurativen Prozess nichts schulden. Stereotypisierung von Inhalten ist nur ein gängiger Weg, den interpretativen Zugang des Spielers effektiv zu gestalten und diesem Akt die Freiheitsgrade zu nehmen. Ernst Gombrich beschrieb solche Prozesse schon 1972 in seinen Betrachtungen der Kommunikationsfähigkeit von symbolischen Bildern, die als Ausgleich ihrer Ambivalenzen besonders auf vorgängige Erfahrungen und Wissen bauen müssen: »Such allusions or clichés enable us to ›cut a long story short‹ because we do not have to spell out the meaning«.[17]

Nun steht vieles, was ich hier beschreibe, gegen die populäre Meinung, Computer- und Videospiele seien der Inbegriff der Freiheitsversprechen gegenüber einem aktivierten Rezipienten, der zum Spieler wurde. Auch hier muss man wieder differenziert betrachten. Freie Exploration von Räumen in Spielen ist durchaus integraler Bestandteil von Spielen, die in jenen Momenten die Spieler von Regeln befreien, die ihn stärker kontrollieren würden. Darin kann man durchaus den Unterschied zwischen freiem play und regelbasiertem game erkennen, der immer auch einen Wechsel in den Zeitstrukturen bedeutet. Die freie Exploration mit nur wenigen Einschränkungen muss parallel zum Spiel im eigentlichen Sinne gegeben sein, da beide Arten mittlerweile wesentlich für die ästhetische Erfahrung sind. Das Design von Spielen – gerade in den aktuelleren – bietet den Spielern deswegen zumeist beides an. Dabei hat die freie Exploration eine klare Funktion für das eigentliche Spiel: In der freien Exploration werden zumeist Informationen gesammelt, die dann handlungsrelevant sind, wenn der Spieler wieder in den eigentlichen Spielprozess eintritt. So ist auch die freie Exploration eine Möglichkeit, die Wahrnehmung in den geregelten Spielprozessen zu steuern, indem Spieler entweder vorgeprägt werden, oder die Vorprägungen der Spieler aktiviert werden. Wie in jenen Tanzmatten-Spielen, in denen sich Spieler für Meisterschaften die Schrittfolgen einprägen müssen, um erfolgreich zu sein, so muss man im ›Deathmatch‹ die sogenannten ›maps‹ bis ins Detail kennen, bevor man erfolgreich spielen kann. Gespielt wird dann aus der Erfahrung heraus. Befragt man aus der Nutzerperspektive die freie Exploration also nach ihren Funktionen für das eigentliche Spiel, nämlich den Spieler auf dieses vorzubereiten, so ist es auch möglich, Narrationen in Spielen auf ähnliche Funktionen festzulegen. Während die freie Exploration ein ungelenktes, gering fokussiertes Sammeln von Eindrücken und Informationen bedeutet, in der die gewünschte Information stets vom ›Rauschen‹ bedroht ist, so sind Narrationen in Spielen lediglich extrem fokussierte und gelenkte Kommunikationsprozesse zwischen Spiel und Spieler, die normalerweise – vorausgesetzt der Spieler beachtet solche Angebote – ein wesentlich verlässlicheres Kommunikationsmittel darstellen. Über Funktionszusammenhänge können auf diese Weise Angebote in Computerspielen zusammengebracht werden, die bisher als unvereinbar galten.

Abb. 4 – Half-Life 2 – Lost Coast

Das Ende 2004 erschienene Spiel Half-Life 2, speziell die erst 2005 erschienene ›map‹ Lost Coast[18], bietet ausgezeichnete Voraussetzungen, den Wechsel von explorativem play zu fokussiertem game zu illustrieren. Lost Coast zeichnet ein bisher relativ einzigartiges Netzwerk von Kommentaren aus, die vom Spieler aufgerufen werden, wenn er die im dargestellten Raum platzierten Sprechblasen aktiviert. In Abbildung 4 sehen wir zwei dieser Sprechblasen, die sich auf dem Weg zu einer Treppe befinden, die im Hintergrund, hinter einem vergitterten Zugang, eine Klippe hinaufführt. Das Brecheisen rechts im Bild befindet sich in der rechten Hand der Spielfigur – der Raum wird mit den Augen der Spielfigur wahrgenommen. Ein Spieler muss das Bild, hier repräsentiert durch einen ›Screenshot‹, interpretieren, indem er Anomalien des Raums identifiziert, die diesen strukturieren. Solche Attraktoren werden platziert, um Raumbereiche auszuzeichnen, die dem Spieler eine zielgerichtete Navigation möglich machen, und die für dramaturgische Planungen im Design ausschlaggebend sind. Freie Exploration ist zwar Teil des Gesamten, die Begrenzungen müssen allerdings für Spieler über Aufmerksamkeitssteuerungen zumindest latent präsent sein. Aus diesem Grund werden Ereignisse als obligatorische oder fakultative Durchgangspunkte gepflanzt, die ausgelöst werden, um wieder in den Spielprozess einzutreten. Die Sprechblasen stellen in diesem Beispiel einen besonders deutlichen Fall einer solchen Markierung dar, da sie sich bewusst nicht in die ansonsten eher photorealistischen Szenarien integrieren. Wenn sie ausgelöst werden, konstituieren sie hier einen ›Audiokommentar‹ als Metaerzählung über die Konzeption dieser ›map‹. Sie zeichnen gleichzeitig auch den Weg vor, den der Spieler nehmen muss, um dieser Erzählung in einer Art ›environmental storytelling‹ zu folgen, wie man sie vielleicht aus Themenparks kennt. ›Gates‹, so lernen wir bei der Aktivierung einer der Sprechblasen, nennen die Entwickler von Half-Life 2 solche Ereignisse, die Spieler normalerweise als Herausforderungen überwinden müssen, um die Erfahrung voranzutreiben. Der Entwickler Robin Walker nennt in diesem Audiokommentar drei ›design constraints‹, die für uns hier relevant sind: ›transitions‹, ›contrasting elements‹ und ›level pacing‹. Auf meine eigene Argumentation angewandt, bedeutet dies: Um die Übergänge zwischen beiden Arten des Spiels gewährleisten zu können (›transitions‹), muss es also Möglichkeiten geben, die Spieler zu fokussieren, das heißt über Attraktoren die Wahrnehmung zu steuern (›contrasting elements‹). Diese kontrastierenden Elemente sind nur deshalb kontrastierend, weil sie auf Erfahrungen basieren, die nicht durch das Spiel transportiert werden. Insgesamt geht es in dieser Dynamik also immer um eine Weitung und Verengung der Wahrnehmung und damit der Freiheit des Spielers, die oft fließende Übergänge zwischen play und game ermöglichen. Auch die Strukturiereung der Umgebung orientiert sich an dieser Dynamik. In diesem Beispiel werden unsere gewohnten Raumorientierungen genutzt, um den Blick des Spielers über die Umgebung zu steuern. In der sogenannten ›cliffside arena‹ gibt es nur einen schmalen Pfad an einer Klippe entlang, der die Aufmerksamkeit trotz der Möglichkeit freier Exploration auf den Weg direkt vor dem Spieler lenkt und ihn dabei auf zwei Kanäle der Gefahr fokussiert: oben und unten. Rechts und links droht keine Gefahr, da auf der einen Seite stets der Felsen ist und auf der anderen ›reine Luft‹. Hier werden zum Zwecke der Spielerlenkung durch den Appell an gewohnte Raumorientierungen Dimensionen in einer dreidimensionalen Umgebung reduziert. ›Level pacing‹ deutet dabei auf die Frequenz hin, wie Ereignisse im Spielprozess auftreten, wenn sie linear geordnet werden. Sie kann – wie hier schon am Beispiel der Rhythmusspiele beschrieben wurde – in einer relativ festen Zeitstruktur des Spiels vorgegeben sein oder sich erst durch die Handlungen des Spielers herstellen.[19] Die Fahrt in der Lore aus Resident Evil 4 ist ein vergleichbares Beispiel dafür, wie ein Spieler arretiert werden kann und ohne eigene Bewegung auf herannahende Ereignisse reagieren muss. Dabei werden durch die ›lineare‹ Fahrt im Minenschacht ebenfalls Dimensionen und Freiheitsgrade reduziert, was erfahrene Spieler tatsächlich an längst vergangene Spielarten erinnern mag. So lohnt es sich durchaus historische Kontinuitäten zwischen solchen Desingentscheidungen wie in Resident Evil 4 mit Arcade-Spielen im Stil von R-Type oder auch Konsolenspielen aus Nintendos klassischer Mario-Reihe herzustellen. Denn die Erfahrungen mit diesen Spielen sind ebenfalls Teil der relevanten Vorprägungen.

Dieser Beitrag skizziert, dass es durchaus möglich erscheint, über zunächst recht allgemeine Kategorien differenzierte und spezifische Erkenntnisse über Computer- und Videospiele zu gewinnen, ohne einen ausdrücklichen Raubbau an vorgängigen Theorien zu betreiben. Insofern will der Beitrag dazu ermuntern, Computerspiele eingängigen Analysen zu unterziehen und erst die dadurch gewonnenen Erkenntnisse auf vorhandene Theorien zu beziehen. Dabei ist klar, dass es sich bei der hier angenommenen Befreiung des Blicks von Verengungen durch die Theorielast um ein idealisiertes Szenario handelt. Niemand kann sich von solchen Verengungen wirklich effektiv befreien und in objektiver Forschung zu einem voraussetzungslosen Forscher werden. Wäre dies die Annahme, so würde dies dem Ansatz dieses Beitrags selbst widersprechen, der ja davon ausging, dass es in keinem Fall voraussetzungslose Wahrnehmung geben kann. Dies schließt freilich Spiel und Forschung gleichermaßen ein. Dennoch sollte man sich aktiv daran erinnern, den Gegenstand vor die Theorie zu setzen und nicht umgekehrt.

Die anthropologische Perspektive setzt den Menschen für die Untersuchung der Gegenstände als kontrastiven Filter ein. Es ist hier dementsprechend argumentiert worden, dass an die Frage, wie wir Medien nutzen, unbedingt die Frage anzuschließen ist, wie die Medien uns nutzen. In beiden Perspektiven werden wir selbst über den Zugriff auf unsere Vorprägungen genutzt. Es wäre bei alldem verwunderlich, wenn der theoretische Umgang mit dem Gegenstand völlig anderen Gesetzen gehorchen würde. In den Spielprozessen selbst bedeutet ein solcher Zugriff, dass wir integralen Anteil daran haben, über unsere Kompetenzen logisch kausal die Ereignisse im Medium zu verknüpfen oder zumindest vorgegebene Verknüpfungen durch unsere eigenen Sinn- und Erfahrungshorizonte zu ergänzen. Man kann die oft komplexen Strukturen in Computerspielen nur verstehen, wenn man das Zusammenspiel von Spiel und Spieler als solches ernst nimmt. Auch in der Beurteilung und Erforschung von Computer- und Videospielen müssen wir uns gleichermaßen mit den Gegenständen und unseren Erwartungshaltungen diesen gegenüber befassen, was nur durch anthropologische Perspektiven funktionieren kann, die unsere Spiel- und Forschungspraxen mitreflektieren. Das aber erfordert konsequenterweise eine Paartherapie, die das Zusammenspiel von Spiel und Spieler im Unternehmen game studies verbessern kann.

Frank Furtwängler (Karlsruhe)

Frank Furtwängler

Fachbereich Literaturwissenschaft

Medienwissenschaft

Universität Konstanz

D 178

D-78457 Konstanz

(21. Februar 2006)

Donkey Konga. Namco Limited, Nintendo Co., Ltd., 2003.

Fahrenheit a.k.a. Indigo Prophecy. Quantic Dream, Atari Europe S.A.S.U., 2005.

Guitar Hero. Harmonix Music Systems, Inc., RedOctane, Inc., 2005.

Half-Life 2. Valve Corporation, Sierra Entertainment, Inc., 2004

Resident Evil 4 a.k.a Biohazard 4. Capcom Production Studio 4, Capcom Entertainment, Inc., 2005.

R-Type. Irem, 1987.

Singstar. SCEE Studio London, Sony Computer Entertainment Europe Ltd., 2004ff.

Tetris. Atari Games, 1988.

Aarseth, Espen

1997 Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore/London.

Assmann, Aleida

2004 Neuerfindungen des Menschen. Literarische Anthropologien im 20. Jahrhundert. In: A.A. u.a.: Positionen der Kulturanthropologie. Frankfurt/M; S. 90-117.

Belting, Hans

1999 Der Ort der Bilder. In: Olaf Breidbach/Karl Clausberg (Hg.): Video Ergo Sum. Repräsentation nach innen und außen zwischen Kunst- und Neurowissenschaften. Hamburg, S. 287-297.

2004 Image, Medium, Body: A new Approach to Iconology. In: Critical Inquiry, 31, 2, S. 302-319.

Furtwängler, Frank:

2001 »A crossword at war with a narrative«. Interaktivität versus Narrativität in Computerspielen. In: Peter Gendolla u.a. (Hg.): Formen interaktiver Medienkunst. Geschichte, Tendenzen, Utopien. Baden Baden, S. 369-400.

Gombrich, E. H.

1972 The Visual Image. In: Scientific American 227, 3, S. 82-96.

Großklaus, Götz

1997 Medien-Zeit. Medien-Raum. Zum Wandel der raumzeitlichen Wahrnehmung in der Moderne. Frankfurt/M.

Iser, Wolfgang

1989 Towards a Literary Anthropology. In: Ralph Cohen (Ed.): The Future of Literary Theory. New York/London.

Leschke, Rainer

2003 Einführung in die Medientheorie. München.

Martinez, Matias/Scheffel, Michael

1999 Einführung in die Erzähltheorie. München.

Sosa, Ernest/Tooley, Michael (Hg.)

1993 Causation. New York.

[1] Jesper Juul: A clash between game and narrative. M.A. Thesis. 1999.(17.04.2001) <http://www.jesperjuul.dk/thesis> (8.12.2005)

[2] <http://www.kackreiz.net/archiv/fahrenheit-review/> (8.12.2005).

[3] Markku Eskelinen: The Gaming Situation. In: Game Studies 1,1 July 2001. <http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/> (8.12.2005).

| [1] | Der hier zugrunde gelegte Kausalitätsbegriff ist dem Anlass entsprechend recht pragmatisch. Er setzt direkt voraus, dass Kausalität unmittelbar erfahrbar ist, beziehungsweise in der Erfahrung gegeben ist. Die hier angegebene Grundlegung geht sogar in ihrer anthropologischen Begründung noch weiter in ihrer Abgrenzung zu denjenigen Positionen der Philosophie, die Kausalität als eine nur indirekt observable theoretische Relation verhandeln. Zur einführenden Darlegung dieser grundsätzlichen Positionen, vergleiche beispielsweise: Sosa/Tooley (1993: 1-32, hier v.a. S. 4ff.) |

| [2] | Eine solche Rechtfertigung lässt sich kaum in die Fußnoten verbannen. |

| [3] | Leschke (2003: 322). |

| [4] | Die Ansicht, dass gerade die sogenannte ›Ludology‹ als selbsternannte Disziplin der Computer- und Videospielforschung mit vermeintlichen Hoheitsrechten ein solches Unternehmen verfolgt, beruht schlicht auf einem Missverständnis, das die Diskussionen in den letzen Jahren bedauerlicherweise dominiert hat. Die Ludology bezweifelt lediglich, ob es sich vom Aufwand her zunächst lohnt traditionelle Modelle wie die narratologischen anhand des neuen Gegenstands zu modifizieren. Weshalb allerdings in der Ludology weniger die Frage gestellt wird, ob sich dies bei den traditionellen Theorien zum Spiel lohnt, ist nicht erklärbar. |

| [5] | Angesprochen ist hier schon allein der Versuch ganz grundlegender Differenzierungen von unterschiedlichen Ereignisordnungen in der erzählenden Literatur, wie dies innerhalb des russischen Formalismus versucht wurde und dessen Erkenntnisse später in den Strukturalismus eingingen, dabei in den dominanten Begriffen ›histoire‹ und ›discours‹ Niederschlag fanden. Spätere Begriffsdifferenzierung in Einklang zu bringen ist dabei durchaus schwierig. Ein guter Überblick über die einzelnen Arbeiten mit oft gleichem Interesse, aber konträren Begrifflichkeiten ist z.B. zu finden in: Martinez/Scheffel (1999: 22ff). |

| [6] | Auch in literaturwissenschaftlichen Modellen öffnete sich der Text dem Rezipienten, wie die Bilder dem Betrachter, zunächst in der Wirkungs- beziehungsweise Rezeptionsästhetik, was von Iser dann am Ende der 1980er Jahre als »anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft« formuliert wurde. Vergleiche Iser (1989: 208-228). |

| [7] | Belting (2004: 302f). |

| [8] | Belting (1999: 290ff.). |

| [9] | Für eine Übersicht über dieses Problem, den Menschen zu bestimmen, vergleiche Assmann (2004). |

| [10] | Hier und im Folgenden werden Computerspiele nach dem Schema Titel, Entwickler, Publisher, Erscheinungsjahr angegeben: Singstar, SCEE Studio London, Sony Computer Entertainment Europe Ltd., 2004ff. |

| [11] | Bei allen Abbildungen orientieren sich die Unter-Nummerierungen der Einzelbilder an der von Comics gewohnten zeilenweise Leserichtung. |

| [12] | Medientheorien, die dies veranschlagen, haben die Rechnung gewiss ohne Computerspiele aufgestellt, vergleiche stellvertretend: Großklaus (1997: 8; 103-112). Inwiefern Computer- und Videospiele einen Medienbruch in den ›neuen Medienrealitäten‹ darstellen, will und kann ich hier nicht diskutieren, genauso wenig wie die Feststellung des »Wandels der raumzeitlichen Wahrnehmung in der Moderne«, die Großklaus natürlich keineswegs alleine zu verantworten hat. |

| [13] | Es gibt auch Spielvarianten, in denen Folgen aus dem Gedächtnis reproduziert werden müssen. In Meisterschaften von Rhythmusspielen mit Tanzmatten kann man überhaupt erst mitspielen, wenn die Schrittfolgen komplett verinnerlicht sind. |

| [14] | Ein herausragendes Beispiel für eine solche Rezension findet sich unter [2]. |

| [15] | Die problematische Stellung von narrativen Angeboten in Computer- und Videospielen ist eines der am häufigsten diskutierten Themen in den game studies. Stellvertretend: Juul [1]; Furtwängler (2001). |

| [16] | Eskelinen [3]. |

| [17] | Gombrich (1972: 94). |

| [18] | Diese wurde von Valve als Demonstration für die ›High Definition Range (HDR) Technologie‹ den Besitzern des Spiels angeboten. |

| [19] | Espen Aarseth zielte mit seiner Kategorie der ›transiency‹ und ›intransiency‹ auf diese Unterscheidung, z.B. in: Aarseth (1997), S. 63. |