Die Nachlass-Transkription

Die digitale Klagenfurter Ausgabe Robert Musils enthält als ein wichtiges Segment die Nachlass-Transkription. [1] Etwa 12.000 Manuskriptseiten des (literarischen) Nachlasses sind darin wiedergegeben. Damit besteht eine Datenkontinuität von 1985 an, als mit der Gesamtentzifferung von Musils Manuskripten unter Zuhilfenahme von Computern begonnen wurde, bis 2009, dem Jahr der ersten Publikation der kommentierten Musil-Gesamtausgabe auf DVD. Das Datenkorpus der Transkription durchlief einige interessante Metamorphosen; in ihnen spiegelt sich ein Stück Geschichte der Computerphilologie. Die rückschauende Betrachtung richtet sich einerseits auf philologische Aspekte, so auf die Veränderungen des Status der Transkription innerhalb des Editionsunternehmens und auf das Transkriptionssystem, andererseits auf technische Aspekte, nämlich auf die Veränderungen im Bereich der Hardware, der Software und der Publikationsformate.

Hard- und Software-Voraussetzungen bei der elektronischen Ersterfassung der Manuskripte in den 1980er Jahren

Es führt zu weit, die Vorgeschichte, die einen Teil der verwickelten Geschichte der Musil-Edition bildet, hier wiederzugeben. [2] Wahrscheinlich reicht die Feststellung aus, dass die Kritik an den Werkausgaben Adolf Frisés von 1952 und 1978 und die Forderungen der universitären Germanistik nach einer historisch-kritischen Ausgabe des Hauptwerks Musils, des Romans Der Mann ohne Eigenschaften, zu keinen konstruktiven Ergebnissen führten. Es gelang nicht, den unvollendeten Roman aus den zahlreichen Fortsetzungsvarianten im Nachlass (ca. 6000 Manuskriptseiten) in einer Weise in Buchform zu publizieren, welche die unterschiedlichen Interessen befriedigte. Dies führte Frisé selbst zu der Einsicht, im Nachlass ein Werk sui generis zu erkennen und eine neue, ihm angemessene Darstellungsform für das infinitesimale literarisch-philosophische Laboratorium der durch ein Verweissiglen-System miteinander vernetzten Manuskripte in ca. 60 Mappen und 40 Heften zu initiieren, nämlich eine Gesamttranskription. In Friedbert Aspetsberger (Universität Klagenfurt) und Karl Eibl (damals Universität Trier) stellten sich Frisé zwei Germanisten zur Seite, um das Vorhaben als vom österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekte in Angriff zu nehmen. Die Transkription wurde 1984–1990 an den Universitäten Klagenfurt und Trier erstellt. Dazu wurden insgesamt sechs wissenschaftliche Mitarbeiter (Projektassistenten) angestellt und außerdem insgesamt ca. 20 studentische Hilfskräfte eingesetzt. Die Verwendung von Computern war bereits bei der Planung des Projekts vorgesehen, allerdings nur als Hilfsmittel, etwa anstelle von Schreibmaschinen oder für die Textdatenspeicherung, aber keineswegs noch für die Publikation. Veröffentlicht werden sollten die Transkriptionen ursprünglich in Form von Mikrofiches oder Computer-Ausdrucken.

Im Jahre 1985, als in der Musil-Edition mit dem EDV-Einsatz begonnen wurde, bestand bei Germanisten noch kein rechtes Bewusstsein für Fragen der Offenheit und Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit elektronischen Datenbeständen. [3] Obwohl zwischen den Projektteams in Klagenfurt und in Trier vereinbart war, sich die Entzifferungsarbeit aufzuteilen und ein Austausch der Entzifferungsergebnisse eingeplant war, arbeiteten die beiden Teams anfangs mit völlig unterschiedlichen Hardware- und Software-Systemen und es existierte vorerst keine Schnittstelle, um Daten auszutauschen (außer via Ausdruck). Während die Eingabe von Transkriptionsdaten am Rechenzentrum der Universität Trier in eine Großrechenanlage erfolgte, wurde in Klagenfurt Anfang 1985 eine Personal-Computer-Anlage von IBM (2 Monitore, 1 Festplatte mit 1 MB Speicherplatz) um ca. 100.000 Schilling (entspricht bei heutiger Kaufkraft etwa 10.000 Euro) angeschafft und mit einer von IBM gemeinsam mit der Hardware vertriebenen Textsoftware (Text 2) verwendet. Das Klagenfurter System war für die Erfassung von Textdaten vielleicht etwas besser geeignet als die Eingabemaske am Trierer Großrechner. Dass das (letztlich ungenügende) Transkriptionssystem in Abhängigkeit von den Software-Bedingungen stand, ist aber der aus heutiger Sicht erstaunlichen Konzeptlosigkeit in Format- und Datentransferfragen in beiden Teams anzulasten. Bei den Treffen der Teams standen in den Jahren 1984–1987 Entzifferungsfragen im Vordergrund, informationstechnologische Überlegungen wurden erst in den beiden letzten Jahren der Transkriptionsphase debattiert.

Die Entwicklung des Transkriptionssystems erfolgte aus einem Prototyp von Elisabeth Castex, der Wiener Mitarbeiterin an einem Vorprojekt des FWF unter der Leitung von Aspetsberger zur Dokumentation des Nachlasses Robert Musils (1974–1980). [4] Sie verlief im Großen und Ganzen ausschließlich in Orientierung an den Erfordernissen des Musil-Korpus weiter, ohne Blick auf die zu der Zeit bereits existierenden Transkriptionssysteme. [5] Im Prinzip erfolgte die Auszeichnung der Textschichten am Manuskript durch diakritische Zeichen, die als Siglen linear in den Transkriptionsverlauf eingefügt wurden.

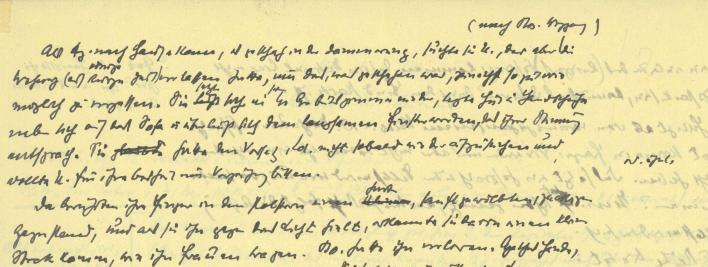

Abb 1: Ein Ausschnitt aus dem Faksimile der Nachlassseite Mappe I/8, S. 63

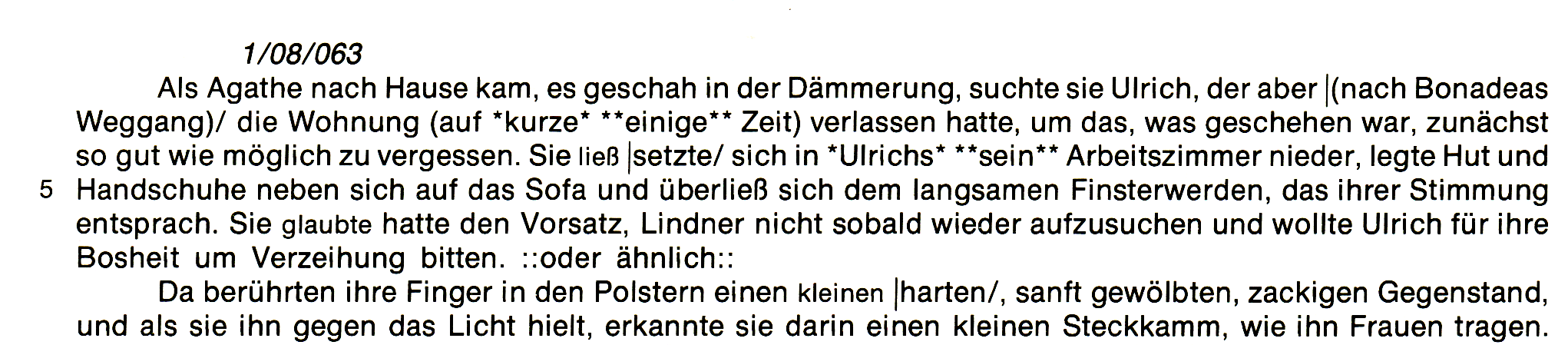

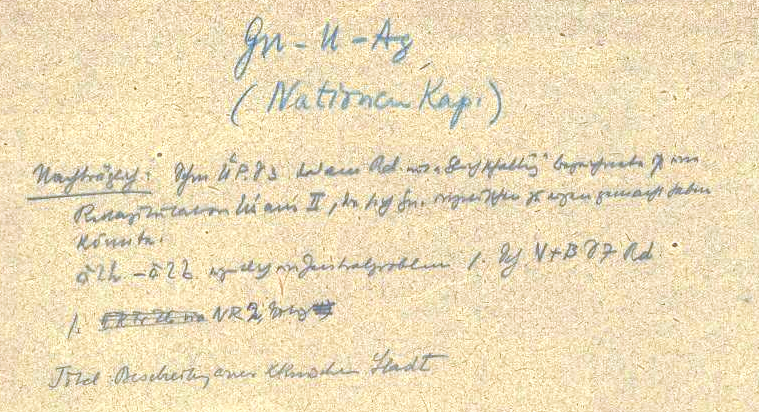

Abb 2: Die Transkription nach dem Modell Castex/Aspetsberger 1980

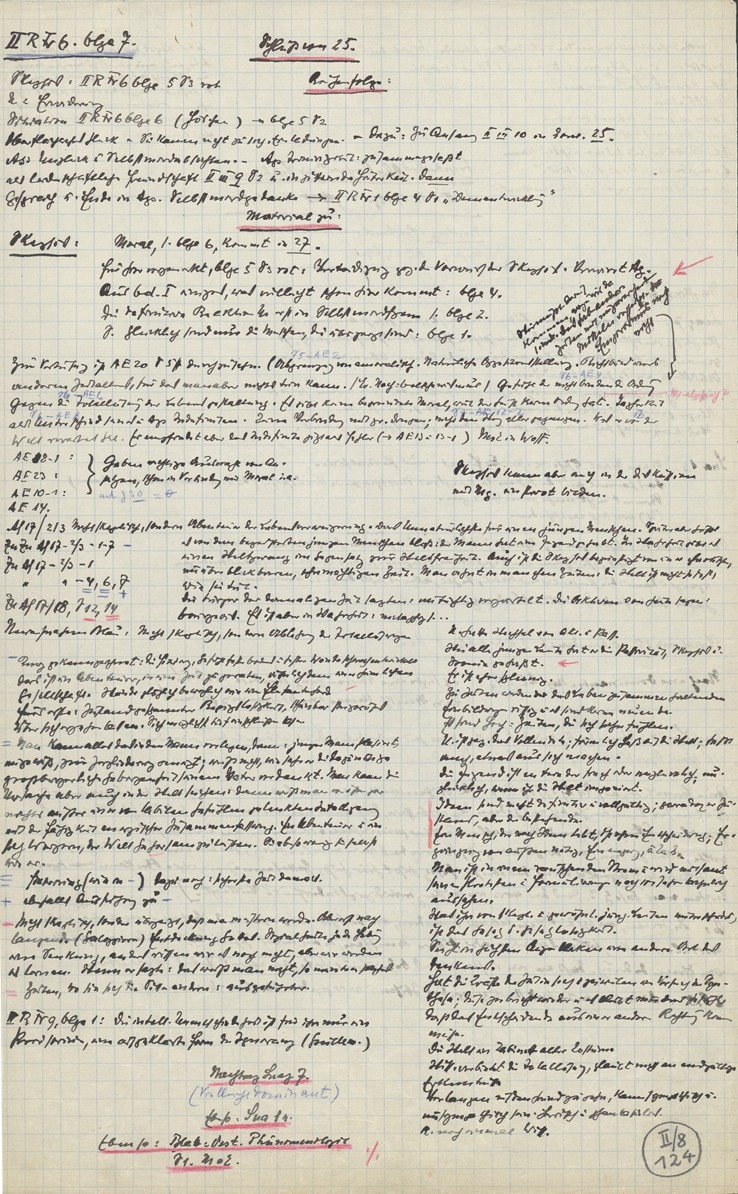

Abb 3: Ausschnitt aus der Transkription nach dem WordPerfect-Ausdruck 1990

Bei der Auswahl der Siglen orientierte man sich an dem auf der Tastatur vorhandenen Inventar, bereits Castex hatte jene nicht-alphanumerischen Zeichen vorgeschlagen, die auf Schreibmaschinentypen zu finden waren. Auf Grund der Knappheit der zur Verfügung stehenden Zeichen ließ sich nicht ganz vermeiden, dass ein Großteil der Diakritika auch im Musil-Textkorpus selbst vereinzelt anzutreffen war, was sich als ein gravierender Nachteil dieses Systems erwies. Mit diesem restringierten Zeichensatz konnten überdies längst nicht alle Phänomene am Manuskript kodiert werden, für die exakte Verzeichnung von Schreibmaterialwechsel unter Angabe der Farbe etwa mussten Anmerkungen (Fußnoten) zu Hilfe genommen werden. Die Wiedergabe von Sonderzeichen Musils (griechische Buchstaben, Platzhalterzeichen, weitere graphische Elemente) war nur begrenzt möglich, da die Möglichkeiten der Bildschirm- und Druckdarstellung wenig Spielraum ließen. Die ungenügenden Hardware- und Software-Voraussetzungen erlaubten auch nicht, den Zeilenspiegel in den Handschriften in der Transkription identisch abzubilden. Das führte unter anderem dazu, dass Kolumnen im Musil-Manuskript in Trier anders dargestellt wurden als in Klagenfurt. Nach der Fertigstellung der Transkription fanden wir zwar eine Schnittstelle, um die Daten in das DOS-Format konvertieren und austauschen zu können, verzichteten aber auf eine Angleichung der Diakritika, so dass die Unterschiede auch noch in die ›alte Transkription‹ der Klagenfurter Ausgabe eingingen.

Abb 4: Liste der Diakritika, Trierer und Klagenfurter Version, CD-ROM 1992

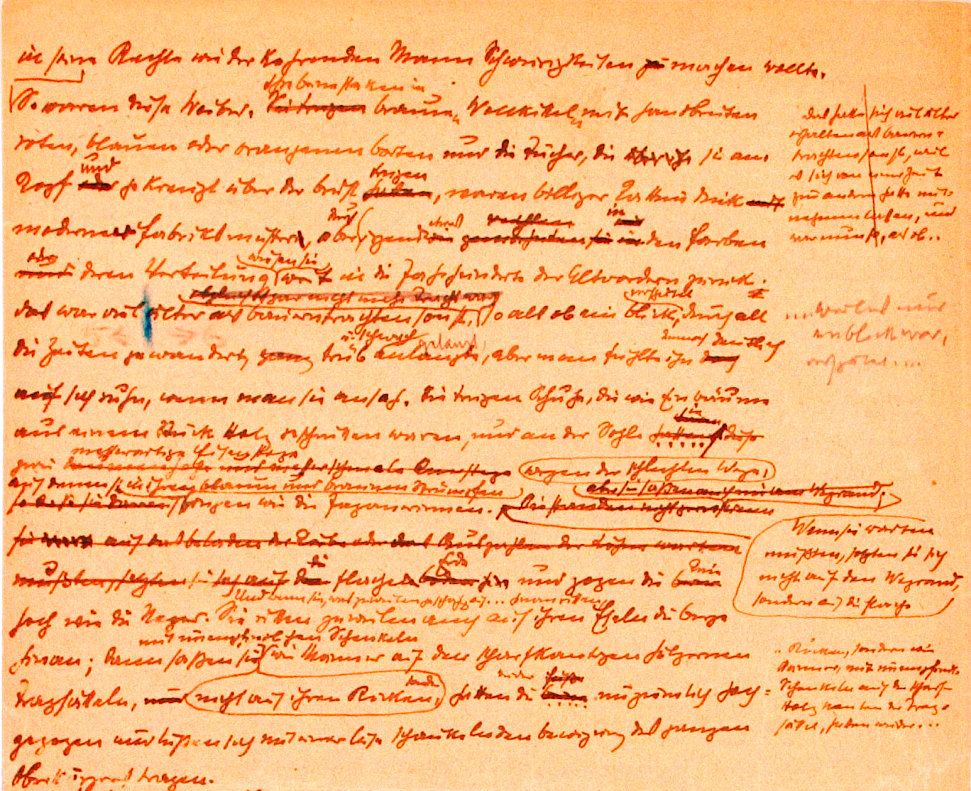

Einige Editionsunternehmungen in derselben Zeit (etwa in der Mediävistik) verwendeten Software-Systeme (wie TUSTEP, TEX) zur typographischen Umsetzung bei der Textauszeichnung. Das Festhalten an dem nicht nachbildenden Transkriptionssystem hatte seine wichtigsten Gründe in der Struktur von Musils Manuskripten. Sie lassen sich grob in Entwürfe und Notizen einteilen. Musils Entwürfe, die den Text des Werks in einer allerdings noch unausgereiften und unfertigen Gestalt repräsentieren, wären mittels nachbildender Verfahren und in typographischer Umsetzung darstellbar (insgesamt 3640 Seiten). Bei einem relativ großen Teil des Materials zum Mann ohne Eigenschaften im Nachlass handelt es sich um Arbeitsnotizen zur Kommentierung, Reflexion, Planung und Administration des Schreibprozesses. In der Edition werden sie als Textstufe Notiz Typ 2 bezeichnet (2008 Seiten). Die von Musil so genannten Schmierblätter mit Formulierungsexperimenten klassifiziert die Edition als Textstufe Notiz Typ 3 (1680 Seiten). [6] Die Blätter der beiden Manuskriptgruppen mit ihrem komplexen bzw. inkohärenten Seitenaufbau sind extrem schwer zu edieren, eine synoptische Darstellung von Faksimile und Transkription auf Papier, das editorische Ideal des Kafka-Herausgebers Roland Reuß, [7] ist für sie selbst heute noch praktisch unerfüllbar. Musils Notizen dieses Typs wären in typographischer Umsetzung mit den zur Zeit der Transkription in Gebrauch stehenden Instrumenten adäquat nicht darstellbar gewesen. Die etwa zeitgleichen alternativen Verfahren zielten übrigens alle auf die Veröffentlichung der Edition auf Papier, die eingesetzte Software war zur Erzeugung eines aufwändigen Druckbilds designiert. Begleitet waren diese Unternehmungen von methodologischen Begründungen der späten Vertreter der historisch-kritischen Schule (Beißner, Zeller, Martens) für eine unter Berücksichtigung der Räumlichkeit der Originalschrift am Trägermedium Papier möglichst exakte Abbildung der Handschrift im edierten Text der Buchedition. Indem die typographisch avancierten Editionsverfahren aber auf das Buch als Publikationsmedium fixiert waren, liefen sie in ein dead end (man muss zur Verbesserung der Publikationen stets wieder von Neuem beginnen), während die Daten der Musil-Transkription, in welchen die räumliche Komplexität der Manuskripte auf exakte Weise in die simple Linearität digitaler Zeichenketten übertragen war, überlebten.

Abb 5: Ein Beispiel für Notiz Typ 2, Nachlassmappe II/8, S. 124

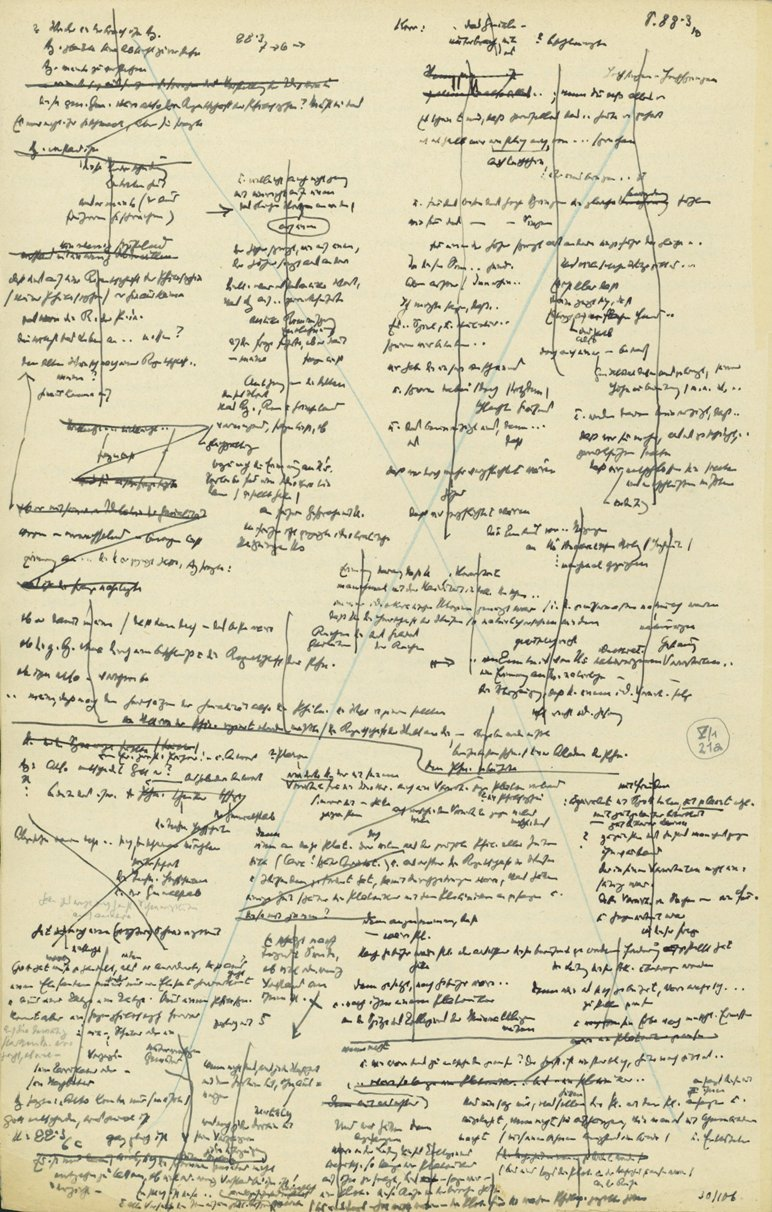

Abb 6: Ein Beispiel für Notiz Typ 3, Nachlassmappe V/1, S. 21a

Den Grund dafür bildete eben die Einbettung der Textdaten der Transkription in die noch nicht elaborierte Struktur des Computereinsatzes vor der Entwicklung komplexer, moderner Betriebssysteme, Benutzeroberflächen, Peripherien und Textverarbeitungssysteme. Organisiert waren die Textdaten als ASCII-Dateien, wie sie dem Betriebssystem DOS der IBM-Hardware zu Grunde gelegt waren. Der inzwischen veraltete ASCII-Grundkode, ein standardisierter amerikanischer 8-Bit-Code, 1963 entwickelt, 1967 als Standard veröffentlicht und zuletzt 1986 aktualisiert, wandelte Steuerzeichen, Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in Ziffern von 00 bis 255 um und ermöglichte damit den Datenaustausch zwischen verschiedenen Hardware- und Softwaresystemen. Auf Grund dieser prinzipiellen Konvertibilität und der generellen Edierbarkeit von ASCII-Dateien bedeutete es letztlich auch keine Schwierigkeit, die Textdaten des Klagenfurter und des Trierer Transkriptionsteams zusammen zu führen und im sich ausdifferenzierenden Hardware- und Software-Angebot am Markt der Computeranbieter lesbar zu erhalten. Der Preis für diesen Vorteil bestand allerdings im Nachteil, bloß eine flache Datenstruktur geschaffen zu haben, in der die Wiedergabe der Schrift Musils und der Diakritika zur Textauszeichnung durch ein- und denselben Kode ohne metatextuelle bzw. hypertextuelle Dimension dargestellt sind. Das Ergebnis der Entzifferungsarbeit von sechs Jahren wurde im Frühjahr 1990 dem Rowohlt-Verlag in Gestalt von ca. 9.000 ASCII-Dateien (eine Datei pro transkribierter Manuskriptseite, insgesamt etwas mehr als 30 Megabyte) in einer Box mit fast hundert 5½-Zoll-Disketten übergeben und lag außerdem in ca. 30.000 Seiten eines mit WordPerfect formatierten Prints vor.

Wendepunkte im Verlauf des Editionsprojektes in den 1990er Jahren

Während die Teams in Klagenfurt und in Trier Musils Nachlass entzifferten und die Transkription erstellten, vollzogen sich in der Computerwelt wichtige Veränderungen mit bedeutenden Auswirkungen auf die Editionsphilologie. Neue Generationen von PCs mit immer größeren Arbeitsspeichern und Festplattenkapazitäten, Laptops, CD-ROM als neues Speicher- und Publikationsmedium und neue komplexe Textverarbeitungs-Software (mit der Verlockung, die Handschriftendarstellung bestimmten kommerziellen Formaten anzuvertrauen) kamen in Gebrauch. Im Entscheidungszwang der Anwender zwischen IBM-kompatiblen Systemen und der ersten Generation von Apple-MacIntosh-Geräten zeichnete sich bereits die spätere Scheidung in die Welt von Microsoft/Windows auf der einen Seite und von Mac/Free Source auf der anderen Seite ab. Das Schlagwort Hypertext tauchte auf und man begann das Internet als Diskussions- und mögliches Publikationsforum für Editionen zu entwickeln.

In der Vorgeschichte der CD-ROM-Edition des literarischen Nachlasses Musils (1984–1992) manifestierte sich ein Grundelement der informationstechnologischen Debatten um digitale Editionen, der Streit zwischen dem geschlossenen oder offenen Editionsformat. Dass es den beiden Transkriptions-Teams nicht gelang, sich auf einen völlig einheitlichen Transkriptionsschlüssel zu einigen, war damals bereits ein Ausfluss des Formatstreits, allerdings unter völligen anderen Voraussetzungen als heute. Weder Windows noch Open Source, noch HTML, noch XML existierten; es war das DOS-Zeitalter, damals bestimmten TUSTEP oder TEX die Streitigkeiten um die beste Software für die Vorbereitung von historisch-kritischen Buchausgaben am Computer. Mehr Relevanz als dieses Problem hatte die Kontroverse zwischen Aspetsberger und Eibl um das Publikationsformat: Eibl preschte schon 1989 mit dem Vorschlag vor, anstelle von Druck oder Mikrofiche die digitale Form und das in den USA bereits etablierte Retrieval-Programm WordCruncher (WCView) zu verwenden, mit dem das Textkorpus auf eine CD-ROM gepresst werden sollte. Dieser von Eibl präferierten offenen Form mit dem weiteren Vorteil der sehr raschen und einfachen Wortsuche setzte Aspetsberger den Wunsch nach Spezialanfertigung einer Software entgegen, die zusätzliche Auszeichnungsmöglichkeiten und die verstärkte Einbeziehung von kommentierenden Informationen bieten sollte. Mit der Entwicklung von PEP (Philologisches Erschließungsprogramm) in einem vom FWF finanzierten Projekt an der Universität Klagenfurt (1990–1992) wurde diese Vorstellung umgesetzt, [8] während Karl Eibl zugleich an der Universität München, von der DFG finanziert, die Bearbeitung für WCView durchführte. [9] Druck vonseiten des dritten Herausgebers Adolf Frisé und des Rowohlt-Verlags bog die offensichtliche Entzweiung über der Formatfrage in letzter Minute noch zu einer Einigung um, die Textdaten der Transkription wurden in beiden Formaten veröffentlicht. Man war bemüht, die Verdoppelung des Datenbestands auf der CD-ROM als Vorteil zu verkaufen, was die Kritik den Herausgebern nicht ganz abnahm. [10] Diese Formatentscheidung hatte generell zwei Nachteile: erstens gelangte die Organisation der Textdaten auf der CD-ROM über bescheidene Hypertext-Ansätze nicht hinaus, zweitens waren beide Formate DOS-Formate, und das drei Jahre vor der Einführung von Windows. Die Entwicklung von PEP erwies sich in informationstechnologischer Hinsicht als Sackgasse, abgesehen davon, dass ein wesentlicher Anspruch, nämlich kommentierende Informationen zu den Manuskripten mit zu liefern, aus inhaltlichen Gründen nicht befriedigend eingelöst wurde, bestand ihr Hauptnachteil im geschlossenen, nicht konvertierbaren Editionsformat. Bei der Suche nach einer Schnittstelle für die Weiterverwendung der Textdaten der Transkription bot sich allein die flache, am konvertierbaren ASCII-Code ruhende Editionsform von WCView an. »Ich bin schon sehr früh für ein Grundproblem sensibilisiert worden: Die Gefährdung von digitalen Texten durch ihre Abhängigkeit von Hardware, Betriebssystem und Software« erklärt Fotis Jannidis, der die Schnittstelle fand und 1996/97 den Transfer der Daten in das Format Folio Views vornahm. [11]

Bei einem Blick zurück aus heutiger Sicht wäre anzumerken, dass die Rowohlt-CD von 1992 nicht nur zum Fortbestand der Daten beitrug und nicht nur als ein gescheiterter Versuch zu betrachten ist, ein umfangreiches Handschriften-Korpus in elektronischer Form zu publizieren, sondern auch Ansätze in die richtige Richtung enthielt, die damals aber kaum schon erkannt, geschweige denn weiter gedacht und entwickelt wurden. Die Publikation 1992 kam einfach zu früh, erfolgte zu einem ungünstigen Zeitpunkt, bevor die französische edition génétique im deutschen Sprachraum regelrecht diskutiert wurde und bevor die Computerphilologie als ein Spektrum der Editionsphilologie Einzug gehalten hatte. Aus heutiger Sicht war die mehrjährige Pause im Musil-Editionsbetrieb einfach notwendig, um sich von diesen Entwicklungen einholen zu lassen (wie aus der Reaktion von L. Hay auf meine Präsentation der Nachlass-CD in editio abzulesen ist). [12]

Das noch unverwirklichte Potential der Nachlass-CD-ROM liegt in mehreren Bereichen. Erstens wurde das erste Mal der komplette Bestand eines umfangreichen literarischen Nachlasses in elektronischer Form publiziert und dabei ein flaches (das heißt, mit wenigen Steuer- und Formatierungscodes auskommendes, leicht konvertierbares) Format verwendet, nämlich WCView. Die hauptsächliche Attraktivität der WCView-Erschließung des Musil-Nachlasses liegt im Schritt zur Aufbereitung des Korpus für systematische textgenetische oder linguistische Korpus-Analysen. Die WCView-Adaption wartet mit einer Wortsuche-Funktion auf der Grundlage einer Prä-Indizierung zur raschen Erzeugung von modifizier- und exportierbaren Trefferlisten zu gesuchten einzelnen Wörtern und Wortkombinationen im Korpus auf. Definiert ist ein Wort durch ein Leerzeichen (blank) vor und nach der Zeichenfolge. Durch diese Einschränkung ist eine direkte Suche nach Wortteilen allerdings nicht möglich. Ergänzt werden die Werkzeuge zur Korpus-Analyse im WCView-Korpus durch die Volltextsuche mit PEP, die Trefferlisten zu gesuchten Zeichensequenzen erzeugt. Dies eröffnet nicht nur der Suche nach Phrasen im Korpus Möglichkeiten, sondern auch der nach Zeichenkombinationen unter Einbeziehung der diakritischen Zeichen, also zum Beispiel nach gestrichenen oder eingefügten Wortteilen. Allerdings verläuft die Volltextsuche in PEP langsam und ihre Bedienung sowie die Verwaltung der Suchergebisse umständlich. Natürlich irritierte die Benutzer auch die Notwendigkeit, für ein und dieselbe Analyseaufgabe zwischen den beiden Recherchewerkzeugen hin und her wechseln zu müssen.

Was PEP betrifft, so lässt sich ein weiteres Potential aus Ansätzen zu Meta-Text und Hypertext erahnen. Von einem verwirklichten Hypertext kann man bei der PEP-Version noch nicht sprechen, doch artikulierten an der Entwicklung beteiligte Projektmitarbeiter im Anschluss an die Publikation der Nachlass-CD-ROM das erste Mal das Desiderat, Musils Nachlass als Hypertext zu publizieren. [13] Anstelle von hypertextuellen Kommentar-Funktionen verwendet PEP zur Organisation der Meta-Text-Information eine simple Datenbank-Struktur. Jede transkribierte Seite des Nachlasses ist mit einem Datensatz verknüpft, dessen Datenfelder Informationen aus einer Dokumentation übernahmen, die in den 1970er Jahren am Originalnachlass an der ÖNB erstellt und via Mikrofiche-Katalog publiziert worden war. [14] Die Mängel dieser Dokumentation ergaben sich daraus, dass man die Daten vor der vollständigen Entzifferung der Handschrift erhob. Ihr Wissensstand war in Bezug auf inhaltliche oder textgenetische Kategorien (Werkzuordnung, Werkfiguren, Personennamen, Orte, Datierungen, und so weiter) durch die Transkription überholt, nur die kodikologischen Informationen aus dem Katalog (Papier, Schreibmaterial) stellten einen Zugewinn dar. Die Recherche-Möglichkeiten in der Seitendokumentations-Datenbank von PEP blieben aus diesen Gründen, aber auch aus technischer Sicht bescheiden.

Der Nachlass-CD war weder ein kommerzieller Erfolg beschieden – Rowohlt verkaufte kaum zweihundert Stück – noch erfuhr sie eine bedeutende Aufnahme für Forschungszwecke und sie vermochte das Bild von Musils Werk und Arbeitsweise kaum zu revolutionieren. Es wurden bislang außer der von De Angelis [15] und meiner eigenen kaum Untersuchungen zu textgenetischen Fragen auf der Basis der Nachlass-CD-ROM 1992 publiziert. [16] Ein Großteil der Mitwirkenden an der Musil-Edition zog sich früher oder später zurück, doch erfolgten in den Jahren 1993–2000, als es keine geförderten Musil-Projekte gab, dennoch weitere wichtige Schritte. Bei Eibl in München erfolgte die Konvertierung der Transkriptionsdaten von WCView in das Format FolioViews, die Digitalisierung der zu Musils Lebzeiten gedruckten Teile des Mann ohne Eigenschaften und eine Hypertext-Bearbeitung des Dramas Die Schwärmer. In diesen Jahren brachte ich für meine Darstellung zur Entstehungsgeschichte des »Mann ohne Eigenschaften« in der PEP-Seitendokumentation zahlreiche Ergänzungen und Richtigstellungen zur textgenetischen Bestimmung der Manuskripte an. Diese Aktivitäten bereiteten den Transfer der Nachlass-Transkription in die Struktur der Klagenfurter Ausgabe vor.

Die Transkription im Hypertextformat FolioViews

Das Konzept der Klagenfurter Ausgabe beruht auf einer Synthese. Robert Musil verdient auf Grund seiner literarhistorischen Stellung als Klassiker der deutschsprachigen Moderne eine klassische historisch-kritische Ausgabe, aber die Struktur seines Nachlasses zwingt zu einem Verfahren, das sich nicht in Werkrekonstruktion erschöpft, sondern den direkten Blick auf die Dokumente erlaubt. Die Warnung davor, »eine Edition könne allen möglichen Zwecken gleichzeitig dienen«, [17] in den Wind geschlagen, erfüllt die Klagenfurter Ausgabe tatsächlich zwei Funktionen, nämlich einerseits die komplexe Materiallage im Nachlass unverstellt von editorischen Eingriffen zur Werkrekonstruktion durch Faksimile und Transkription darzubieten, andererseits dennoch ›Werke‹ Musils zu präsentieren, in textkritischer Weise, im Fall der Fragmente mit der exakten Transkription im Hintergrund. Die digitale Musil-Edition erhebt den Anspruch, eine neuartige historisch-kritische Ausgabe zu sein, nämlich historisch, indem sie den historischen Entstehungsprozess der Texte dokumentiert und erläutert, und kritisch, indem sie sämtliche Textträger sichtet und auswertet. [18] Das Neuartige besteht in der digitalen Form und in dem Umstand, dass in der Edition Musil-Texte zweifach konstituiert sind (Transkription und Lesetext), wobei keine der beiden Präsentationsweisen der Gestaltung eines edierten Texts in herkömmlichen Editionen ganz entspricht. Ich schlage an dieser Stelle eine Begriffserweiterung vor und spreche von einem primären edierten Text (unmittelbare Repräsentation der Quelle), einem sekundären edierten Text (Rekonstruktion, Emendation, Normalisierung, Lektüre-Vermittlung) und einem tertiären Bereich der Edition (Kommentare und Apparate, Hyperlinkstruktur).

Mag sein, dass der Lesetext oder der wie immer geartete edierte Text als die Kür, die Transkription als die Pflicht der Editionskunst betrachtet wird. Die ursprüngliche Aufgabe einer Transkription bestand in der möglichst exakten Wiedergabe einer Handschrift in Form einer diplomatischen Abschrift, einer Umschrift für den Druck, als Zwischenstadium, um daraus – im Vergleich der Fassungen und der Entstehungsvarianten – den edierten Text und den dazu gehörigen Variantenapparat zu gewinnen. Die bloße Transkription, welche sämtliche Auszeichnungen und Besonderheiten am Manuskript mit so genannten diakritischen Zeichen verzeichnet, diente ursprünglich nur als arbeitstechnischer Behelf, als erster Schritt in einem Editionsunternehmen. Die moderne Editionstechnik begann Transkription und edierten Text inkl. Apparat sukzessive einander anzunähern, indem an den edierten Text immer stärker der Anspruch gestellt wurde, auch all die Besonderheiten der Handschrift mitzuteilen. Am Ende steht der Zusammenfall von Transkription und ediertem Text im primären edierten Text, wie ich ihn nun nenne, in den Faksimile-Editionen mit ihrem mehr oder weniger rein reproduktiven Charakter (Büchners Woyzeck von Gerhard Schmid, die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, die Brandenburger Kleist-Ausgabe, die Heidelberger Kafka-Ausgabe). [19]

Das digitale Korpus der Transkription wurde 1999 in konvertierter Form dem Projekt zur Weiterentwicklung der Edition am Robert-Musil-Institut in Klagenfurt übergeben und bildet damit auch noch das Rüstzeug der heutigen Klagenfurter Ausgabe. Das Ergebnis seiner Konvertierung legte Fotis Jannidis 1999 bereits im Format FolioViews vor, als flachen Text ohne Steuer- und Formatierungszeichen. Er setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, der Transkription einschließlich der diakritischen Zeichen sowie den Meta-Text-Informationen, welche in der WCView-Version der CD-ROM von 1992 vorhanden waren. Das betrifft vor allem Stellen-Anmerkungen mit Erläuterungsfunktion zu diakritisch nicht-darstellbaren Phänomenen im Manuskript. Diese Kern-Transkription, identisch mit dem Datenbestand von 1990, wurde im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Klagenfurter Ausgabe um neue Transkriptionen von Nachlassbestandteilen, die 1992 noch ausgespart geblieben waren – vier Mappen mit Musils Briefkonzepten – sowie Musil-Autographen aus der Autographen-Sammlung der österreichischen Nationalbibliothek – und einigen nachträglich bekannt gewordenen Musil-Manuskripten ergänzt.

Die zentrale Aufgabe der Klagenfurter Bearbeitung 2000–2009 bestand darin, die Textdaten der Transkription für die Hypertext-Funktionen von FolioViews zu adaptieren. Bei der Entscheidung zugunsten von FolioViews war das Münchener Editoren-Team Karl Eibls mit der FolioViews-Version von der Der Junge Goethe noch Pate gestanden. [20] Bei FolioViews handelt es sich zwar um ein kommerzielles Format, das nicht unbedingt für die Zwecke der Editionsphilologie entwickelt worden war, doch schien die Offenheit der Programmstruktur den Münchener Bearbeitern dazu auszureichen, eben dieses Format für hypertextuelle Editionslösungen ins Spiel zu bringen. Immerhin stellt die Builder-Komponente des Programms auch die Möglichkeit bereit, Daten im FlatFile-Modus zu bearbeiten, das heißt, im Quelltext direkt auf Steuer-Kodes zuzugreifen. Außerdem stellten die Entwickler des Programms von Version zu Version stets aktuellen Bedürfnissen angepasste Tools zu Schnittstellen für andere Formate bereit, die aktuelle Version 4.7 von Fast Folio Builder © 2006 ermöglicht etwa den Export der Daten nach MS-Word im rtf-Modus, bietet aber auch Konversionen nach HTML bzw. XML unter Bewahrung der Hypertext-Strukturen an. Fotis Jannidis erprobte denn auch schon um 1998 an Hand einer Konvertierung von Datenstrukturen aus der FolioViews-Edition Der junge Goethe nach XML die Verwendung von TEI. [21] Der Hauptvorzug von FolioViews liegt in der extrem einfachen Bedienung beim Aufbau einer komplexen Hypertextstruktur durch die Bearbeiter, dies geht einher mit großem Komfort für die Benutzer; das Gesamtkorpus der Nachlass-Transkription und der autor-autorisierten Texte Musils, ergänzt um die Kommentare und Apparate, ist in einer einzigen Infobase-Datei (ca. 120 MB) zusammengeführt. Folgende vier Schritte transferieren die Transkription in eine hypertextuelle Umgebung:

a) Die Anmerkungen mit Zusatzinformationen zur Transkription werden in Popups dargestellt.

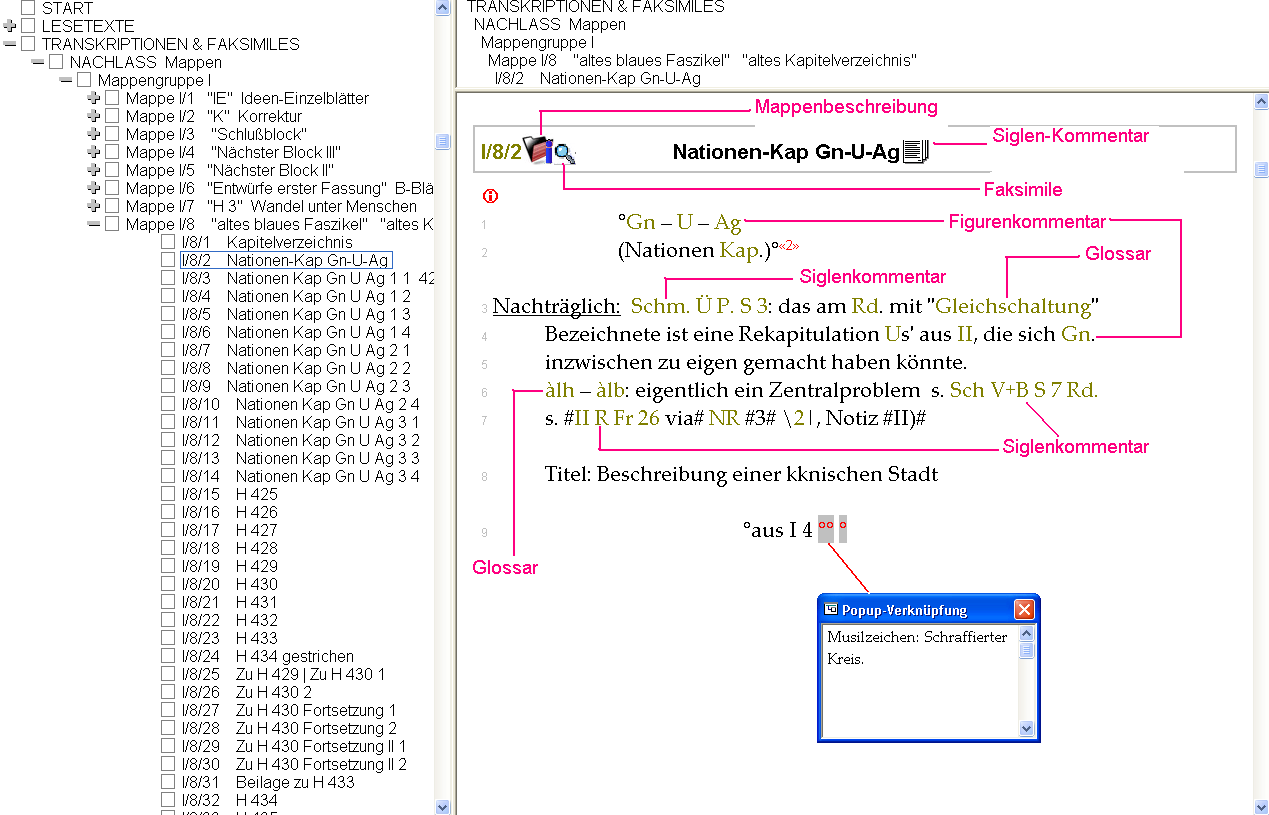

b) Abkürzungen, Chiffrierungen und Verweissiglen in den Manuskripten Musils werden durch Hyperlinks zum jeweiligen lemmatisierten Eintrag im Personen-, Figuren- oder Siglen-Register bzw. zu einem Glossar oder Kapitelkommentar aufgelöst bzw. realisiert. Wenn der Abkürzung W beispielsweise die Bedeutung des Figurennamens Walter zugeordnet werden kann, wird eine Sprungverknüpfung zum Eintrag Walter im Register der Figuren im Mann ohne Eigenschaften gesetzt. Oder wenn die Abkürzung Nat als Nationen-Kapitel aufzulösen ist, führt ein Link zum Kapitel-Kommentar des Kapitelprojekts zur Fortsetzung des Mann ohne Eigenschaften unter diesem Titel. Die Verweissigle II R Fr 23 Blge 7 wird mit der entsprechenden Manuskriptseite verknüpft und man erfährt aus dem Siglen-Kommentar die Auflösung als Beilage 7 zu Reinschrift-Frage 23 des II. Bands. Die Klagenfurter Ausgabe stellt auf diese Weise das gesamte Verweissystem in den Manuskripten Musils, in seiner Art bereits ein prä-digitaler Hypertext, als digitales Text-Netz mit mehr als 100.000 Verknüpfungen dar. Das Projekt der Tiefenerschließung der Transkription mit dem Instrument Hypertext ist mit der ersten Auflage der Klagenfurter Ausgabe erst teilweise abgeschlossen und wird im Zuge der Vorbereitung des ersten Updates (Erscheinungsdatum: April 2012) fortgesetzt.

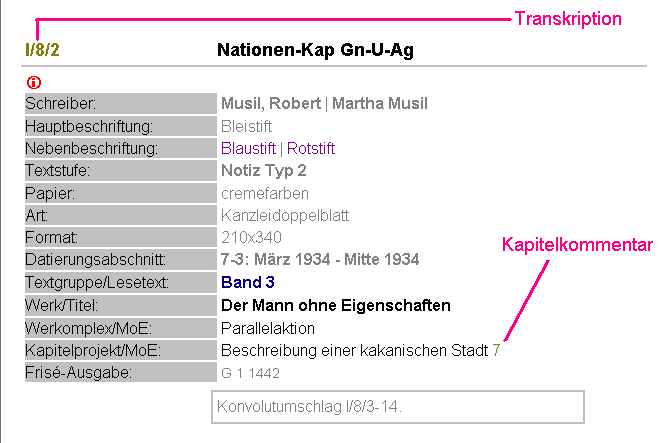

c) Die Transkription jeder einzelnen Manuskriptseite ist mit einem entsprechenden Datensatz verlinkt, der klassifizierende Meta-Informationen enthält. Die Informationen in den Datenbankfeldern basieren zwar auf der Wiener Dokumentation (1980) und der PEP-Seitendokumentation (1992), sind aber in einem Erschließungsprojekt von 1994 bis 2007 korrigiert und zu einer exakten Gesamtklassifizierung aller 10.000 Nachlassmanuskripte ergänzt worden. Abfrage-Masken erlauben den Benutzern der DVD die Selektion von Manuskripten nach einer Reihe von kodikologischen, archivalischen und textgenetischen Kriterien.

d) Alle Manuskripte des Nachlass- und Autographenbestandes der ÖNB sind in der Klagenfurter Ausgabe durch Bilddateien vertreten. Von der Kopfzeile der Transkription aus kann das Faksimile aufgerufen werden, technisch funktioniert dies durch einen externen Link, die Bilddatei wird mit dem dafür vorgesehenen Bild-Browser am Computer der Benutzer geöffnet.

Abb 7: Faksimile von Nachlassmappe I/8, S. 2

Abb 8: Darstellung der Transkription und Hyperlinkstruktur zu Nachlassmappe I/8, S. 2

Abb 9: Datensatz der Seitendokumentation zu Nachlassmappe I/8, S. 2

Der erste Gesamteindruck von der Klagenfurter Ausgabe mag suggerieren, die Transkription sei in ihr gegenüber dem Lesetext in den Hintergrund getreten, da dessen zwanzig Bände die Struktur der Edition bestimmen, doch dieser Eindruck trügt. Die Transkription ist unersetzlich, nicht zuletzt, weil nur ein Teil von Musils Nachlassschriften als Lesetext konstituiert ist und die Lesetexte aus dem Manuskript ihre Existenz der Generierung aus einer soliden Transkription verdanken. Die textkritische Erschließungsleistung an der Handschrift geschieht allein im Feld der Transkription, sie liefert den Schlüssel für die Generierung des Lesetexts, ein relativ mechanischer Schritt, daran zu ermessen, dass falsche Lesungen über die Transkription ungehindert in den Lesetext laufen. Jeder Benutzer kann die Entscheidung an der Transkription prüfen, die zum Lesetext geführt hat, aber nur der handschriftkundige Benutzer kann die Transkription wirklich überprüfen. Deswegen ruht in der Qualität der Transkription die Hauptlast der philologischen Verantwortung. Das Transkriptionssystem reagiert auf spezifische Herausforderungen, die sich bei der Wiedergabe von Musils Handschriften stellen. In erster Linie dient es zur Darstellung der Textschichten am Manuskript; die Textauszeichnung erfolgt durch diakritische Zeichen, die technisch betrachtet Teil des Korpus sind, und Erläuterungen in Anmerkungsfenstern (Popups). [22] Der Vorteil liegt in der automatischen Durchsuchbarkeit und Konvertierbarkeit dieses Korpus, der Hauptnachteil in der wenig anschaulichen linearen Wiedergabeweise, die den Seitenaufbau der Manuskripte und die exakte Anordnung der Textschichten nicht abbildet. Schon seit Jahrzehnten erschallt der Ruf nicht nur nach einheitlichen Dateiformaten für digitalisierte Korpora, sondern auch nach einheitlichen Transkriptionsrichtlinien. [23] Die Musil-Transkription hat sich, wie andere Editionen, bislang als resistent dagegen erwiesen, da die Eigenart des Korpus schwerer wiegt als die Vorteile der Vereinheitlichung für die Benutzbarkeit und die Software-Entscheidung bei einer komplexen Edition wie dieser auch von der Verwendung für andere Zwecke außer für die Handschriftendarstellung bestimmt ist. Allgemeine Einheitlichkeit und spezielle Anschaulichkeit befinden sich in einem Spannungsverhältnis, das schwer aufzulösen ist.

Innerhalb der Struktur, welche die Klagenfurter Ausgabe schließlich annahm, besitzt die Transkription eine andere Stellung als innerhalb der CD-ROM-Edition von 1992 (wo nur die Nachlass-Transkription veröffentlicht ist), nämlich die Position zwischen den Lesetexten und den eingebauten Faksimiles; transkribiert ist außerdem nicht mehr nur der literarische Nachlass, sondern auch die Briefquellen sind als Trias von Lesetext, Transkription und Faksimile ediert. Dadurch verschiebt sich die Funktion der Transkription für die Benutzer: Während sie beim Vorläufer auch der alleinige Träger der Vermittlung des Textkorpus-Inhalts war, geht es nun nicht mehr bloß um das Was, sondern immer mehr um das Wie. Da die Transkription als Lesehilfe bei der Benutzung der Faksimiles für textgenetische Fragestellungen potentiell an Bedeutung gewinnt, ist aus dieser Sicht Kritik an ihrer unanschaulichen linearen Form angebracht. Ein Lösungsweg wurde in der Klagenfurter Ausgabe 2009 beschritten, indem neue Transkriptionen nach einem alternativen Transkriptionssystem eingefügt sind: nach ihm ist das Entwurfsmanuskript der Erzählung Grigia dargestellt, das nicht dem Wiener Nachlass angehört. Die neue Transkription bringt zwei grundsätzliche Änderungen: die Textauszeichnung erfolgt nicht durch Diakritika, sondern durch typographische Umsetzung, dem Seitenaufbau trägt eine tabellarische Struktur Rechnung. Die sukzessive Umstellung der Transkription im Rahmen der kommenden Updates ist geplant. Der große Aufwand, den dies bedeutet, rechtfertigt sich durch die Chance, das opulente Nachlassmaterial Musils in die Hände der critique génétique gelangen zu lassen.

Abb 10: Ausschnitt aus dem Grigia-Manuskript, Fondation Martin Bodmer Coligny/Genf

Abb 11: Die neue Transkription anhand des Grigia-Manuskripts

In einem gewissen Sinn stand bei der Konzeption der Klagenfurter Ausgabe der editio-Sonderband Textgenetische Edition (1998) Pate. Einige Beiträge verdeutlichen ausführlich, wie sehr ein festverankerter sozusagen nationaler Werk-Begriff in der deutschsprachigen Tradition die Editionswissenschaften prägte, durch den Zwang, zwischen dem Werk und dem Fragment streng zu unterscheiden. [24] Es sei das unablässige Bemühen zu erkennen, an ein Werk zu glauben und in der Edition ein Werk herzustellen, statt einfach vom Text zu sprechen und dem Text das Fluktuieren zu belassen, wie die französische edition génétique dies tue. Grésillon weist darauf hin, dass der Umgang mit Handschriften auf der »deutschen Seite [...] ausschließlich im Kontext der Editionswissenschaften sinnvoll erschien«; es ging und es gehe häufig immer noch um »die Herstellung der richtigen Textgestalt«. Hinter der französischen édition génétique verbirgt sich indessen ein eigenständiger literaturwissenschaftlicher Forschungsbereich, die critique génétique, der methodologische Ansatz zur Interpretation des Schreibprozesses aus der Handschrift. [25] Die textgenetische Lektüre zielt auf die Beantwortung anderer Fragen als es die rezeptionsorientierte Lektüre der Texte tut. Sie fragt nicht: Was kann ein Text(element) bedeuten? Sie fragt: Wie ist diese Bedeutung entstanden? und Warum ist diese Bedeutung entstanden? Beide Fragen lenken auf ein völlig unterschiedliches Forschungsinteresse; im Fokus stehen nicht die Bedeutungen des Texts, sondern vielmehr steht das Schreiben, der Schreibprozess zur Disposition, seine Erforschung, auch mit einer über den individuellen Fall hinausreichenden Intention, um Schreibprozesse als künstlerische Schaffensprozesse besser zu verstehen. Dies mag für eine Historisierung von Schreibstrategien interessant sein, eine Kulturgeschichte des Schreibens und der Schrift, doch ergibt sich aus dem Ansatz unter Umständen die interdisziplinäre Anbindung der Textgenetik an die Kreativitätspsychologie oder -pädagogik, damit hätten wir uns von den Anliegen und Fragen der Hermeneutik weit entfernt. [26] Die editorische Konsequenz für die Klagenfurter Ausgabe besteht in der Einbindung von Faksimiles sämtlicher überlieferter Handschriften Musils und in ihrer Hyperlink-Verknüpfung mit der Transkription, in Zukunft mit der neuen Transkription, sowie mit dem textgenetischen Kommentar als Relaisstelle. Damit stellt die Ausgabe wohl auch Louis Hay zufrieden, der 1998 die »ungefilterte Präsentation des transkribierten Materials« [27] auf der CD von 1993 mit Recht kritisiert hatte, und sie erfüllt seinen Anforderungskatalog an eine textgenetische Edition, mit der Transkription als Schnittstelle. [28]

Optionen für die Zukunft

Welche Lehren sind für künftige digitale Musil-Ausgaben und für elektronische Editionen im Allgemeinen zu ziehen? Wenn die Formatfrage gestellt wird, muss die Antwort in einem Kompromiss zwischen notwendiger Spezifität bei Textauszeichnung und Hypertext-Struktur und nötiger Kompatibilität zu anderen Formaten liegen. Die Suche nach einem völlig vereinheitlichten Editionsformat wird möglicherweise nicht so rasch zu einem befriedigenden Ergebnis führen. Benutzer historisch-kritischer Ausgaben sind keine naiven Leser, benutzen Editionen nicht zum reinen Vergnügen und nehmen gewisse geistige Anstrengungen auf sich. So werden sie sich auch bei digitalen Ausgaben wie bisher bei textkritischen Buchausgaben weiterhin auf editorische Lösungen gefasst machen müssen, die Besonderheiten einzelner Korpora berücksichtigen. Die Herausgeber der Musil-Edition mussten dem Wunsch des Rowohlt-Verlags als Copyright-Inhaber durch die Wahl des geschlossenen Formats FolioViews und des Datenträgers DVD-ROM Rechnung tragen, Kopierbarkeit und freie Zugänglichkeit des Textkorpus im Internet möglichst nicht zuzulassen. Dies geschah auch aus der Überzeugung heraus, die Spezifität der Ausgabe betonen zu wollen, als Referenz dem Autor und Werk gegenüber. Es wird weiterhin rechtliche und konzeptionelle Gründe geben, in Editionen Hierarchien einzubauen und um sie herum Abgrenzungen zu errichten. Übertriebene Reglementierungen, womöglich noch nach dem Modell der Edition eines ganz bestimmten Klassikers an einer ganz bestimmten Institution würden zur Privilegierung bestimmter Herausgeber-Ideologien führen, zu einer Politisierung der Debatte um editorische Maximen, wobei dann die Gültigkeit der Regeln womöglich an Staatsgrenzen halt macht. Dies ändert aber nichts an der uneingeschränkten Gültigkeit der Forderung nach gemeinsamen Schnittstellen, Nachhaltigkeit bei der Weiterentwicklung und Datenpflege und Sicherung des Ziels der Langzeitarchivierung als ratio sine qua non im Umgang mit elektronisch gespeicherten Quellen.

Wo könnte der Kompromiss liegen? Möglicherweise geht er von einem differenzierten Vorgehen nach den Bestandteilen der Edition aus. Der kleinste gemeinsame Nenner besteht in der Einigung auf ein Schnittstellen-Format für die Grundlage jeder elektronischen Quellenedition, den primären edierten Text, in XML mit TEI-Tags zur standardisierten Textauszeichnung. Aus jeder Edition, gleichgültig welchen Formats, muss der primäre edierte Text in das XML/TEI-Format transferierbar sein und jedes dieser XML/TEI-Korpora müsste in Publikationsformate wie HTML für die vernetzte Implementierung im Internet konvertierbar sein. Wenn die Grundsicherung des Korpus auf diese Weise erfolgt ist, können für die anderen Teile einer Edition flexible Lösungen praktiziert werden. Nachhaltigkeit bei der Weiterentwicklung und langfristigen Benutzbarkeit einer digitalen historisch-kritischen Ausgabe erzielen zu wollen, zwingt zur Unterscheidung zwischen Publikationsformat und Archivierungsformat. Es gibt keine Garantie dafür, dass die derzeitige Formatkonstellation der Klagenfurter Ausgabe – FolioViews im Betriebssystem Windows – dauerhaft benützbar bleibt. Alternative Publikationsformate (zum Beispiel die vernetzte Internet-Publikation mit HTML) könnten stark an Attraktivität gewinnen und die Benutzung der DVD schon in naher Zukunft abwegig werden lassen, auch wenn sie technisch noch möglich ist. Die Herausgeber der Edition müssen für eine möglichst langfristige unbehinderte Benutzbarkeit der Edition in einer optimalen Nutzungsumgebung Sorge tragen, auf Veränderungen reagieren und zu einem Wechsel des Publikationsformats grundsätzlich bereit sein. Die Voraussetzung dafür ist die Ausgliederung zugunsten einer format-neutralen Archivierung, zu erreichen durch den Export in unterschiedliche Archivierungsformate: Konvertierung der primären edierten Texte (Transkription) in XML/TEI; Erzeugung von PDF-Dateien und Herstellung von Printversionen aus dem gesamten exportierten sekundären edierten Text (Lesetext); Entwicklung eines Programms zur Protokollierung der Hypertext- und Datenbankstruktur. Für den tertiären Bereich der Edition müsste eine möglichst formatneutrale Datenbank-Markierung gefunden werden; für die Langzeitarchivierung der Bilddateien (Faksimiles) wäre ebenfalls gesondert Sorge zu tragen. Maßnahmen der Datenpflege wie die genannten werden durch öffentliche wissenschaftliche Einrichtungen mit Personalkontinuität geleistet. Am Robert-Musil-Institut der Universität Klagenfurt bestehen die institutionellen Voraussetzungen, um den Fortbestand der Klagenfurter Ausgabe zu garantieren und weitere Korpora der deutschsprachigen Fragment-Moderne digital zu erschließen und damit die Tradit-ion der historisch-kritischen Ausgabe im Computer-Zeitalter fortleben zu lassen.